Archive for the ‘コラム’ Category

払えなくなったら詐欺?簡単にはそう言えない法律の世界!あの森友裁判を弁護士が解説

このコラムのまとめ

森友学園が校舎の建築会社から訴えられた裁判の判決がありました。

この裁判で建築会社は、森友学園側が詐欺(民法上の詐欺ではなく、不法行為としての詐欺)をしたと主張していました。

森友学園側が私学助成金などで嘘をついていたことは認定されましたが、だからといって建築代金を払う気がなかったとまではいえないと裁判所は判断しました。

嘘をついたのに詐欺じゃ無いのかと思われるかもしれませんが、他の事情を考えてみれば、森友学園側は最初はお金を払うつもりがあったという裁判所の判断は不自然とは言えないのでは。

払うって言ってたじゃないか!

民法上の詐欺に厳密にあたるかどうかはともかく、「払う」という言葉を信じて契約したのですから、結局払えなくなったら「詐欺だ」と言いたくなる気持ちは分かります。

大阪の学校法人から校舎の建築を請け負った会社が、請負代金を払わずに民事再生手続にはいった学校法人に対して、詐欺だとして訴えた事案があります(大阪地方裁判所平成29年(ワ)第11188号 令和3年8月24日第18民事部判決)。

そうです。お察しの通り、ご存じ森友学園が工事業者に訴えられた事案です。

なぜ不法行為(詐欺)と言いたいのか

ところで、民法上の詐欺(民96条)は、その契約を取り消す、という文脈で使われます。

しかし、この事案では、原告は、詐欺=不法行為(民709条)であると主張しています。

「だます」という意味では「詐欺」であり、不法行為であるとしても、これは契約を取り消すものではありません。その契約自体は存在し続けます。

では、このような「不法行為としての詐欺を主張をするメリット」はどこにあるのでしょうか。

例えば、債務者が破産した場合、債権者は案分で配当を受ける権利しかありません。

しかし、悪意で加えた不法行為の場合は、非免責債権となります。

非免責債権であれば、破産手続を経ても逃れられないことになります。

この事案では学校法人は民事再生をしているのですが、民事再生でも、悪意で加えた不法行為は非減免債権とされています(民事再生法第229条第3項)。

そして、この事案において管財人は、20万円を超える部分については免除率97パーセントという再生計画案を提示していました。つまり、支払われなかった債務のほとんどが弁済されないのです。

おそらく、この事案でも、原告である債権者は非減免債権となることを目的としていたと考えられます。

嘘は認定されてる

この事案で、「悪意で加えた不法行為」(=詐欺)といえるために、原告は、以下のように主張していました。

すなわち、学校法人の理事長であった被告Aらにおいて、学校法人には、「当時、上記請負契約の報酬を支払う能力がなく、同報酬を支払う意思もないのに、これがあるかのように装い、原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが詐欺に当たる」と原告は主張していました。

特に、、被告A(学校法人の前理事長)が「「工事代金の半分は私学助成金で支払う」等と実際には存在しない私学助成金が支給される旨の虚偽の事実を告げるなどして原告を欺罔した」との主張について、これ自体は裁判所でも認定されています。

ただし、工事代金の半分は架空の私学助成金で支払う旨を告げた事実は認められるが、資金の調達方法を偽ったにとどまり、請負報酬を支払う意思も能力もなかったものと認めるには足らないとして、被告Aの欺罔行為も詐欺の故意も認められないと判断されました。

裁判所は、①相当程度の寄付金があるとの見込みは合理的であること、②長年幼稚園を経営してきたこと、③夢であった小学校開設に向けて、元首相夫人を名誉校長にするなどの話題作りも行ったこと、④経営破綻したのは土地の売買代金の廉価性などが報道されて社会問題と化したことが原因であること、などのいくつもの事情を考慮して、丁寧に認定しています。

最終的にはお金は払う気があった?

この判断に、「嘘ついて金借りたのに詐欺じゃ無いなんておかしい!」と思われる方もいるでしょう。

たしかに、やりとりの中で嘘を交えていることはたしかのようです。

しかし、学校法人の理事長が、「お金を払う気も無いのに学校を建てさせた」というストーリーは、不自然では無いでしょうか。

まず、学校法人には、お金が払えなくなって破綻するという未来は予測しておらず、期待してもいなかったものです。

そして、学校法人は、建てた学校を使うつもりであり、当然そのためにはお金は払うつもりだったはずです。そうでないと学校法人に建物を建てるメリットが考えにくいのです。

こうした一般常識に基づく推論をベースにした場合(弁護士はこうした考えを「スジ」と言ったりします)、報酬を払う意思がないのに嘘をついたとまでは認定できないという裁判所の判断は妥当にみえてきます。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

盗まれた自動車が事故!それって持ち主に責任あるの?弁護士が解説

この記事のまとめ

盗まれた自動車が事故を起こした場合でも、キーを刺しっぱなし、施錠しないなど管理に問題があれば所有者も責任を問われます。

きちんと自動車を管理するとともに、任意保険など万一の補償を掛けましょう。

泥棒が悪いはず!

ある日、自分の大切な自動車が盗まれたらショックですよね。

もう帰ってこないと諦めかけたとき、警察から電話が!やったと思ったら、誰かが勝手に運転して事故ったとのこと。

盗まれて壊された上に、事故の被害者から損害賠償請求をされたら、もう踏んだり蹴ったりですよね。

そんなの泥棒が悪いはず!そのお気持ちはよくわかります。

盗まれた所有者が責任を負わされる?

こんな場合、所有者は事故の被害者に損害賠償しなければいけないのでしょうか。

結論から言うと、責任を負う場合があります。

まず人身事故の事案で、最高裁は所有者の責任を認めました(最判昭和48年12月20日民集27巻11号1611頁)。

この事案では、ドアに鍵をかけず、エンジンキーをさしたまま、外から入りやすい車庫に入れていた事案でした(なお、民法709条でなく自動車損害賠償保障法3条(運行供用者責任)の事案)。

たしかに、この事案では、盗もうと思えば誰でも簡単に盗める状態で、大変不用心でした。自動車はひとたび暴れ出すと危険な凶器にもなります。ですので、きちんと管理することが求められているのです。

仮に、起爆スイッチ付の爆弾を自宅前にポンと置いといたら、そりゃ管理責任を問われますよね。自動車のその延長線上にあると考えてはどうでしょうか。

ポイントはきちんと管理していたかどうか

一方で、自由に入れない場所にキーを保管し、ドアを施錠していた(少なくともそう決めていた)などの場合には、最高裁は所有者の責任を認めませんでした(最判令和2年1月21日交民53巻1号1頁)。

やはり、車を施錠するなどきちんと保管していることがポイントになっています。

任意保険に入っていれば保険金が出る

仮に盗まれた所有者に責任が認められても、自賠責保険や任意保険を使うことができます。

まずはきちんと車両を管理する、そしてきちんとした補償内容の任意保険に加入することが、一番大切ですね。

それと、弁護士特約も忘れないで!

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

サブリース契約の闇!不正融資事件に裁判所はどう判断するのか?弁護士が解説!

1 かぼちゃの馬車事件

数年前まで、TVCMを流すほど、長期の家賃保証を謳うサブリース会社が隆盛を誇りました。

これは、金融緩和による金余り、相続税対策としてのアパート建設など、いくつかの追い風が作り出した(今思えば)一過性のブームでした。

その後、こうしたサブリース事業は、収益性が悪化していきます。

そして、世間の注目を浴びる事件が発生しました。

登場人物は、シェアハウス「かぼちゃの馬車」(これを展開していたのはスマートデイズ社)およびこれに絡んで多額の融資を実行したスルガ銀行でした。

かぼちゃの馬車事件は、スマートデイズ社がサブリース契約を行い、30年家賃保証、年間8%の利回り保証などを謳ってたくさんの投資家と契約していたところ、2018年ころには経営が行き詰まりました。

スマートデイズ社との契約において、スルガ銀行から融資を受けて購入していた買主が多かったところ、ずさんな不正融資や実際の不動産価値に合わない高額の取引が多数行われていました。

このような不適切な融資の数々は,世間からの批判を浴び,やがてスルガ銀行自体の経営を揺るがすものとなりました。

2019年,かぼちゃの馬車事件の被害弁護団が,東京地裁にスルガ銀行との和解を求める調停を申し立てました。

2020年、スルガ銀行は、被害弁護団との間で、融資対象不動産をスルガ銀行に譲渡することを条件に、債務と相殺する、いわゆる帳消しをすることで解決しました。

なお、かぼちゃの馬車事件やレオパレス等の長期保証を謳ったサブリース会社の経営悪化による当初約束の反故が相次いだため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が新設され、2021年6月から施行されました。

2 調停では無く,裁判で勝てるのか

本件も、いわゆる家賃補償や価値の誤認によって不利益な契約を締結したと主張する買主兼借主が、不動産販売業者と銀行を訴えた事案です(令和2年7月17日 東京地裁平成30年(ワ)第36605号事件)。

状況としては,上記かぼちゃの馬車事件と極めて似ています。

この裁判例で、原告は、売主が価値を偽って詐欺した、スルガ銀行には信義則上返還義務を負わない,などと主張していました。

上記のかぼちゃの馬車事件では調停による解決でしたが,こちらは裁判です。

調停は,必ずしも法的な主張を立証しなくても,中間的な解決をはかることが可能です(あくまで合意すれば,ですが)。

しかし,裁判となりますと,訴えた側(原告と言います)が法律の要件に合致する事実を主張し立証できて,はじめて判決で勝つことができます。

結論から言うと,この裁判の判決では、原告の主張は概ねすべて斥けられました(裁判は借主が負けた,と言うことです)。

調停による解決とは,正反対の帰結ですね。

以下,詳しく見ていきましょう。

3 家賃保証を立証することが難しかった

この裁判では,33年に及ぶ家賃保証をしたことを立証できるか,が一番の問題でした。

この点について,裁判所は,家賃保証について書面で約束した契約書はなく,説明資料に書かれた収入もシミュレーションであって保証では無いと判断しました。

なお,はじめの一年だけは家賃保証する合意があったことは,被告も認めています。

以下,その部分の判決文を引用します。

「原告は,被告P3が借入金の返済は本件不動産の賃料収入によって賄えるし仮に賄えなければ被告JCが不足分を補填すると偽った旨主張し,これに沿う供述をする一方(甲25,原告本人),被告P3は不足分の補填を約束したのは1年間に限る旨供述する(乙A10,被告P3本人)。前記認定事実によれば,被告JCが原告に示したキャッシュフロー書面は「シュミレーション」を示したものであり,そこに記載されている本件不動産の家賃収入の額はあくまで満室を想定したものであること,被告JCが約1年間不足分の家賃補填を行っていたがその後は行っていないこと,本件家賃保証覚書は原告が関与して作成されたものではないことが認められ,その他全証拠を精査しても,被告JCが家賃収入によって借入金の返済額を賄えることを約束したことや不足分につき無期限での補填を約束したことを裏付ける客観的な証拠は存しないことから,原告の上記主張は採用することができない(そもそも,上記キャッシュフロー書面では借入期間が33年間とされているが,そのような長期間にわたって借入金の返済不足分を全て補填するという重要な効果を生ずる合意が口頭により成立するというようなことは容易に想定しがたい。)」(傍線部は筆者)

ポイントは,「33年もの長期に及ぶ家賃の保証(不足分の填補)という重大なことを,口頭で合意するなど普通はありえない」という判断です。

なるほど、「建築さえすれば必ず満室分の家賃保証をします」なんて,一般的には、そんなうまい話があるわけがないですし「書面も無く長期の家賃保証などしない」というのは常識的な考えでしょう。

なお、売主が審査時スルガ銀行に家賃保証する旨を記した覚書を差し入れていますが、これは売主が勝手に作成したものであって買主は作成に関与していないものだったようです。

一方で、買主としては、証拠には残っていないとしても、少なくとも家賃保証を匂わされたという認識でしょうから、売主が家賃保証に関して書類を銀行に対しては作成していたのに、売主とは合意していないから、その家賃保証覚書は関係ない,という裁判所の判断はやや厳しいかなと思いました。

4 不動産投資は自己責任が原則

そもそも,不動産投資は難しい取引です。

今でこそサラリーマン大家さんなど副業としての大家さんも増えました。

しかし,不動産投資はそもそも投資額が高く,回収に長期間を要するものですので,短期的な取引よりも難易度が格段に上がります。

ちょっと勧められたからやってみる,という種類の取引ではないのです。

そして,投資のリターンを得る者は,そのリスクも自分で引き受けることが求められます。いわゆる自己責任原則です。

上記裁判例における裁判所の判断にも、「投資を行う者は、その価値を自分で判断して取引し,自らその責任を負う」という自己責任原則が、色濃く影響していると感じます。

ですので,スルガ銀行と被害弁護団との和解内容は,かなり異例のものです(スルガ銀行の落ち度が相当程度あったからこそです)。

不動産取引での損失について,いつでも救済されるわけではありませんので十分にご注意ください。

そこで、譲渡する会社との契約関係を基礎として、譲り受ける会社の株主の保護のための一定の規制を付与した株式交付制度が新設されました。これによって、現物出資規制を受けることなく、他の会社の株式の一部を取得できるようになりました(改正法2条32の2号、774条の3以降)。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

相続したくない土地を国に!相続の負担が減るかもしれない法律ができた!弁護士が解説

相続した土地の管理が大変

日本は人口が減少する時代となってきましたが、そもそもずっと前から地方の過疎化は進行しています。

都市部への⼈⼝流出により、地方では⼈⼝減少による⼟地利⽤のニーズ低下、⼟地価格の下落等に歯止めがかかりません。

つまり、田舎の土地は相続で手に入れても財産的価値が無く、自分で使い途もない。そのため、相続により⼟地を取得した所有者が管理を放置し、⼟地の管理不全を招くケースが増⼤しています。

そして、この問題の行き着く先は、相続登記が何代もされずに所有者が不明の土地、あるいは何十人、何百人と相続人がいる土地の発生です。

この問題への対応として、所有者不明土地に対する法改正がされました(後日コラムで紹介する予定です)。

最終手段で国に

相続により、⼟地を相続したものの、⼿放したいと考えている⼈が増加しています。

でも、地方の土地は売れませんし、引き取り手がありません。

そこで、⼟地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度、すなわち相続⼟地国庫帰属制度が創設されました。

相続土地国庫帰属制度について

この制度を実現するため、「相続等により取得した⼟地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されました。

議論では、民法を改正して規定することが検討されていましたが、最終的には新法制定となりました。

相続⼟地国庫帰属制度は、二つの相反する要請を調整するものです。

一つは、所有者不明⼟地の発⽣を抑制し、⼟地の相続負担を軽減する必要性です。まさに上で述べたとおりです。

他方、なんでもかんでも国が土地を受け入れれば、相続税収が無い上に管理負担だけ増えますので、国の財政を圧迫します。

国の財政負担の増加を抑制し、モラルハザードを抑止する必要性もあるわけです。

そこで、⼀定の要件(詳細は追って政省令で規定)を設定し、⾏政庁(法務⼤⾂)が要件を審査し承認する制度となっています。

ですので、申請さえすれば国庫に帰属するわけではありません。

また、要件の細かいところは省令がでてからとなります。

相続や遺産分割の重要性は変わらない

相続土地国庫帰属制度は、相続によって得る土地を持て余す人には良い知らせでしょう。

一方で、すでに述べた財政上の必要から、国は土地受入の要件を相当程度絞ってくる可能性が高いです。

そのため、やはり普段からの財産管理、親族との調整、遺言書の作成など、相続に対して行うべき事柄の重要性は全く変わっていないと考えます。

やはり生前からの準備が極めて重要です。

亡くなった後も、要らない土地だから、相続税の控除の範囲内だからと放置せず、きちんと遺産分割協議をしましょう。それがご自身の、ひいては未来の子孫のためになります。

少しでも自分に関わりがありそうだと感じたら、弁護士に相談してみましょう。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

ふなっしーとのコラボが決め手!?「船橋のなし」は登録商標/弁護士が解説

このコラムの要約

船橋のなしは地域団体商標として登録されています。地域団体商標は、周知性の要件が緩和されていますが、JAいちかわは船橋のゆるきゃら「ふなっしー」とのコラボなどでPRを重ね、登録にこぎ着けました。

地域団体商標されたことで、より一層地域ブランドの振興が期待できます。

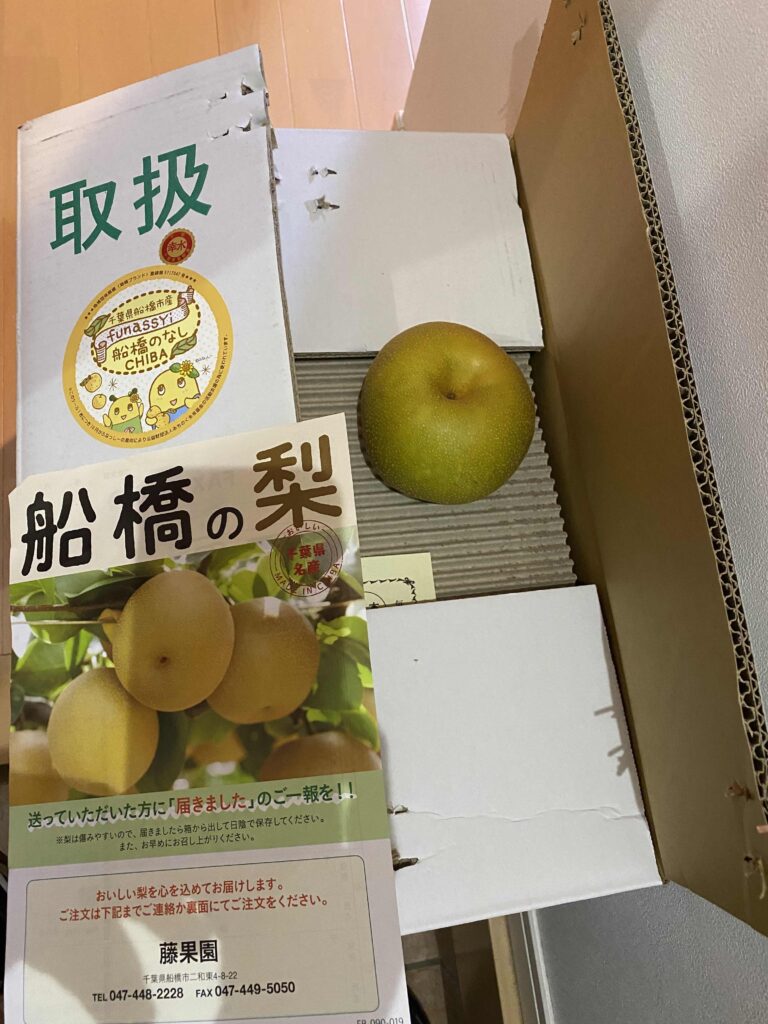

1 船橋のなしを頂きました

お客様から,船橋のなしを頂きました。大きくて立派,食べても甘くて最高です。

2 船橋のなしは地域団体商標

「船橋のなし」は,地域団体商標制度により,商標登録されています(商標登録第5717347号、https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/5717347.html)。

3 地域団体商標が特別な理由

いわゆる地域ブランドと呼ばれるものがあります。

日本各地の特産品や地域特有のサービスなどです。

例えば、米沢牛、唐津焼など、「地域名 + 商品(サービス)名」 となっているものが多いです。

通常、「地域名 + 商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

地域団体商標 は、この登録要件を緩和する制度です。

4 ふなっしーが強力プッシュ

登録できるのは、この商品・サービスを担っている者で構成される団体(農協や商工会など)に限定されています。

なお、緩和とはいえ、一定程度の需要者に周知されていることが必要です。

船橋のなしは、ゆるきゃら「ふなっしー」の協力を得て県外でのPR活動を行い、登録にこぎ着けました。

5 構成員だけが使える武器

地域団体商標は団体で登録され、その団体の構成員やライセンスを受けた者だけが使用できます。

「船橋のなし」の商標権者はJAいちかわですので、JAいちかわの組合員がこの商標を使用でき、他の者は使用できません。

今回頂いた梨は、「藤果園」さんの作った梨です。藤果園(を運営している生産者の方)は、おそらくJAいちかわの組合員ですので(JAいちかわのHPにある藤果園の紹介ページ、http://www.ja-ichikawashi.or.jp/chokubaijo/detail.php?id=1221)問題なく「船橋のなし」が使えるわけです。

他者がその名を使えないことは、差別化等の上で大変有利に働きます。そうした点が地域団体商標を取得する理由の一つです。

また、商標登録されることで、より周知されたり、他業種とのコラボレーションに寄与したりなど、地域ブランドの一層の振興が期待されます。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

原状回復費用をもらったら,居抜きで貸しちゃダメ?!弁護士が解説

1 退去したら原状回復工事が必要

建物賃貸借契約を終了する場合,借主は,借りた物件を返し,その状態を元に戻す義務があります。

借りたものですから,壊して返してはいけませんよね。

これを,法律では,退去に際して,借主が原状回復義務を負う,と表現します。

なお,新品の状態にする必要はありません。物を貸せば経年劣化するのは当然であり,家賃にはその償却分が含まれていると考えられるからです。

2 原状回復の工事の代わりに,借主が費用を払う合意をすることがある

特に店舗の契約などでは,借主が新たに造作(キッチンやダクト,備え付けの家具など)を付けることが多く,これらは次の借主にとっては必要が無いことがあります。

そのため,壁も床も全部取り除いてしまう,いわゆる「スケルトン」にする原状回復義務が契約で設定されることも多いでしょう。

そして,こうした店舗の原状回復工事は複雑かつ費用が多額になることが多いため,どのような工事をするのか,誰に工事を発注するのか,などを借主貸主の間で交渉することがあります。

そうした交渉の結果,借主が貸主に工事費用を払うことで,原状回復工事をしたことにする,という合意が結ばれるケースがあります。

3 原状回復費用をもらったが,そのまま居抜きで貸したらどうなるか

今回紹介する判決は,店舗を借りていた借主が退去するに際して,貸主に原状回復工事費用を支払ったところ,貸主が居抜きで新たな借主に貸しました。これを見た旧借主が,工事代金を払ったのに工事しなかった貸主に対して,不当利得返還請求権に基づいて工事費用相当額を返還するよう求めた事案です(東京地方裁判所平成30年(ワ)第14309号 令和元年10月1日民事第13部判決).

不当利得返還請求権とは,法律上の原因無く利得を得た者に対して,その利得を返還するよう求める請求権です。

本件では,原状回復工事をしなかったのだから,工事費用を受け取ることに法律上の原因がない,という主張でした。

結論から言うと,判決では,不当利得では無いとして請求が棄却されました(原告である元借主が負け、貸主はお金を返還しなくて良い,という意味です)。

4 退去時の合意内容が重要!

ここでポイントになったのは,以下の点です。

- 1 原状回復工事を行う義務があるのは,退去する借主であったこと

- 2 原状回復工事を終えてから明け渡す義務がある契約であったこと

- 3 明渡がなされなければ,賃料倍額相当の損害金支払いが課されていたこと

- 4 原状回復費用の交渉が行われ,合意に至ったこと

判決では,上記の点を踏まえると,「本件合意は,原告が本件店舗の原状回復工事に要する費用594万円(消費税込)を同年6月15日までに被告に支払うことにより原告の本件店舗の原状回復義務を免除し,本件店舗の明渡しが完了することとし,解約日までの賃料や敷金等の清算を行い,その他に本件賃貸借契約に関し,原告及び被告は何ら債権債務が存在しないとする合意であると解するのが相当であり,その後の事情の変更により,被告が原状回復工事を実施しなかったり,原状回復工事の施工内容が変更されて費用額が上記金額と異なったりしたとしても,その清算を行わないことを前提とした合意であると解される」

と判断しました(傍線部は筆者)。

しかし,この判断にはやや疑問があります。

一般に,建物賃貸借契約において,原状回復義務を果たしてから明け渡すよう規定されていても,そのままの状態で退去して占有を貸主に戻せば,少なくとも明渡義務は履行されたと解釈されているからです(民483条参照)。

もちろん,この場合でも,原状回復義務の未履行があれば,借主はその請求を受けます。

おそらく,本件では,会社同士の店舗物件の賃貸借契約であったため,原状回復義務が住居用の建物賃貸借契約よりもシビアに考えられたと思われます。

この判決の内容が,他の事案でも当てはまるかどうかは定かではありません。

一方で,退去時の合意書作成時に工夫をしておけば,こうしたトラブルは防げる可能性が高いです。

賃貸借契約書をきちんと用意している大家さんでも,退去時の合意書は用意されていないことが多いでしょう。

契約をきれいに終わるために,終了関係の書類を整備することを考えてみてはいかがでしょうか。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

河村市長の金メダルかみは器物損壊罪にあたる?それだけじゃない!弁護士が解説

コラムの要約

河村市長が金メダルを噛んだことは、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、刑事としての器物損壊罪にあたらないでしょう。

一方、民事上の不法行為責任は負う可能性があります。

河村市長、金メダルかむ

始まるまでは本当に色々ありましたが、終わってみれば過去最高の成績となった東京オリンピック。

多くの金メダリストが生まれたこの大会終了後、メダリストたちは様々な場にひっぱりだこ。お約束とも言える地元首長への表敬訪問で、大きな反響を及ぼす事件が生まれました。

2021年の8月4日、名古屋市の河村市長がソフトボール選手の金メダルを突然噛んだのです。

詳しい時系列は、2021年8月にまとめられたNHKの「【時系列で詳しく】河村市長金メダルかむ〜批判〜交換へ」(https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/65585.html)が参考になります。

河村市長の行為は、法律上、どういう問題があるでしょうか。

ここでは、刑事上の問題と、民事上の問題の二つが生じることに気をつけましょう。

刑事事件としての器物損壊罪にあたるか

まず、罰金支払などの刑罰がある器物損壊罪(刑法261条)にあたるかを考えます。

金メダルがものであることは明らかなので、「損壊」にあたるかを考えてみましょう。

「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為と考えられています。本来持っている価値を低下させることも含まれます。

物理的には問題なくても、心理的に使用できない状態になることも損壊にあたります。

例えば、有名な戦前の判例で、料理店の食器に放尿した場合に、「損壊」にあたるとしたものがあります。

今回のメダルを噛むという行為は、物理的には損壊とまでは言えないでしょうが、あまり親しくない男性の口で噛まれたことで「女性メダリストのオリンピック金メダル」の本来持っていた価値を低下させたと考えられます。

さらに、このコロナのご時世に、メダルを口に入れてつばを付ける行為自体も、その価値を低下させる行為ではないでしょうか。

以上のように、金メダルを噛む行為は「損壊」にはあたると思われます。

一方で、河村市長が、わざとメダルの価値を下げてやろうという意図(故意)でメダルを噛んだかというと、必ずしもそうとは言えないでしょう。

そして、器物損壊罪には過失による行為を処罰する規定はありません。

結論として、市長にメダルを傷つけるつもりがなかったのであれば、金メダルかみは器物損壊罪にはあたらないでしょう。

民事上の責任を負う可能性

一方、他人のものを損壊した場合、それが過失によるものであっても、民法の不法行為(民709条)に該当し、損害を賠償する責任が生じます。

金メダルを噛む行為も、不法行為に該当する可能性があります。

民事上の責任は基本的に支払や賠償などお金で解決することが予定されています。

河村市長がメダルの交換費用の支払いを申し出たのは、おそらく道義的な責任を感じてのことでしょうが、民法的には上記のようにも評価できるでしょう。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

Newer Entries »