Author Archive

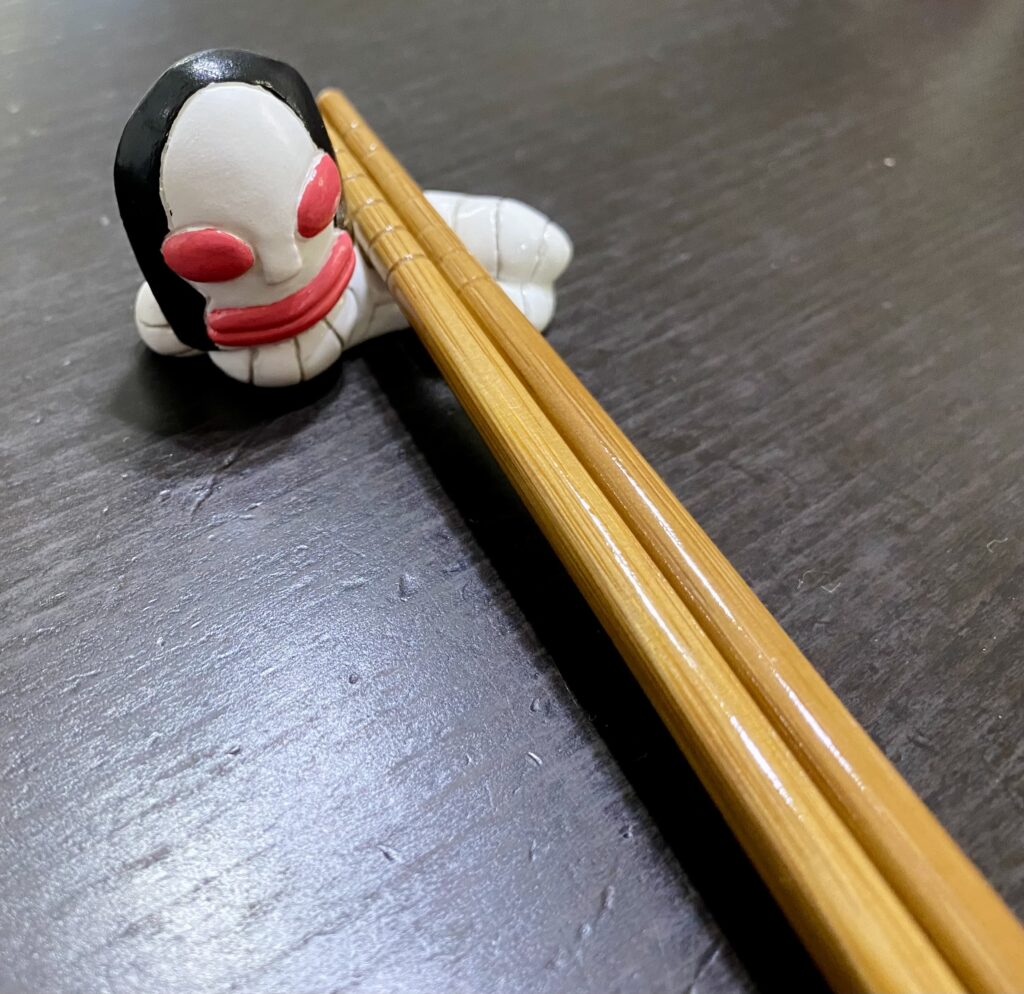

ダダ箸置きセットをファレホで筆塗り!

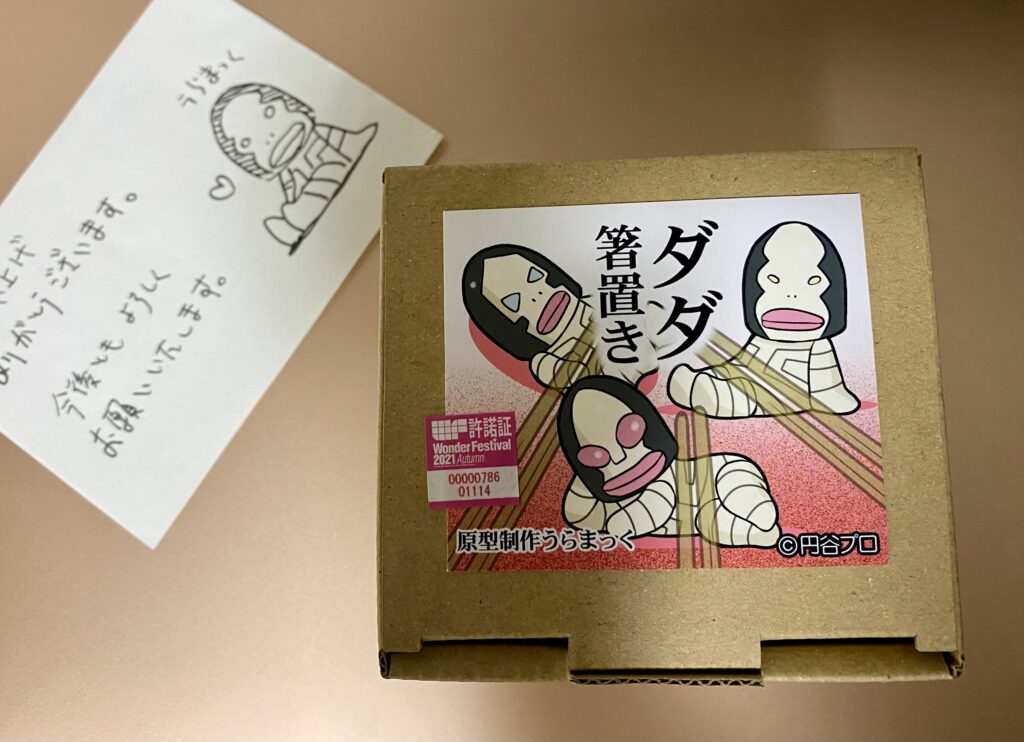

ワンフェスでガレージキットをゲット

先日開催されたワンダーフェスティバル2021オータム(オンライン)にて,とてもかわいらしいダダの箸置きのガレージキットが出品されていましたので、即購入しました。

ワンフェスは、1日限定販売を、きちんと権利関係をクリアした上で認めてくれるという、造形のお祭りのようなイベントです。私が小学生のころに始まった気がします。存在は知っていましたが、入場したのは初めてですね(通常はオンラインでは無く、リアル開催のイベントです)。

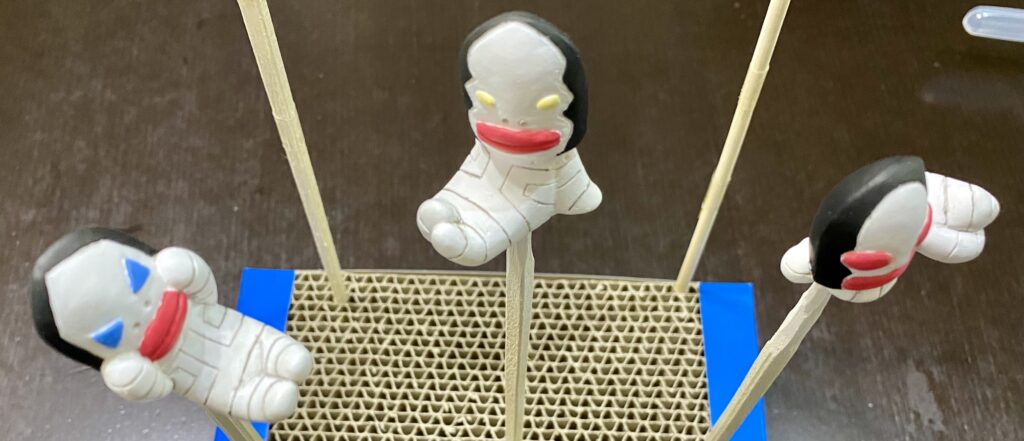

制作者のうらまっくさんから届いたダダ。かわいすぎます。

これはいわゆるガレージキットで、レジン製です。(普通のプラモもそうですが)まずは中性洗剤でよーく洗って離型剤とかを落とします。ぐつぐつ煮るスタイルもあるようです。

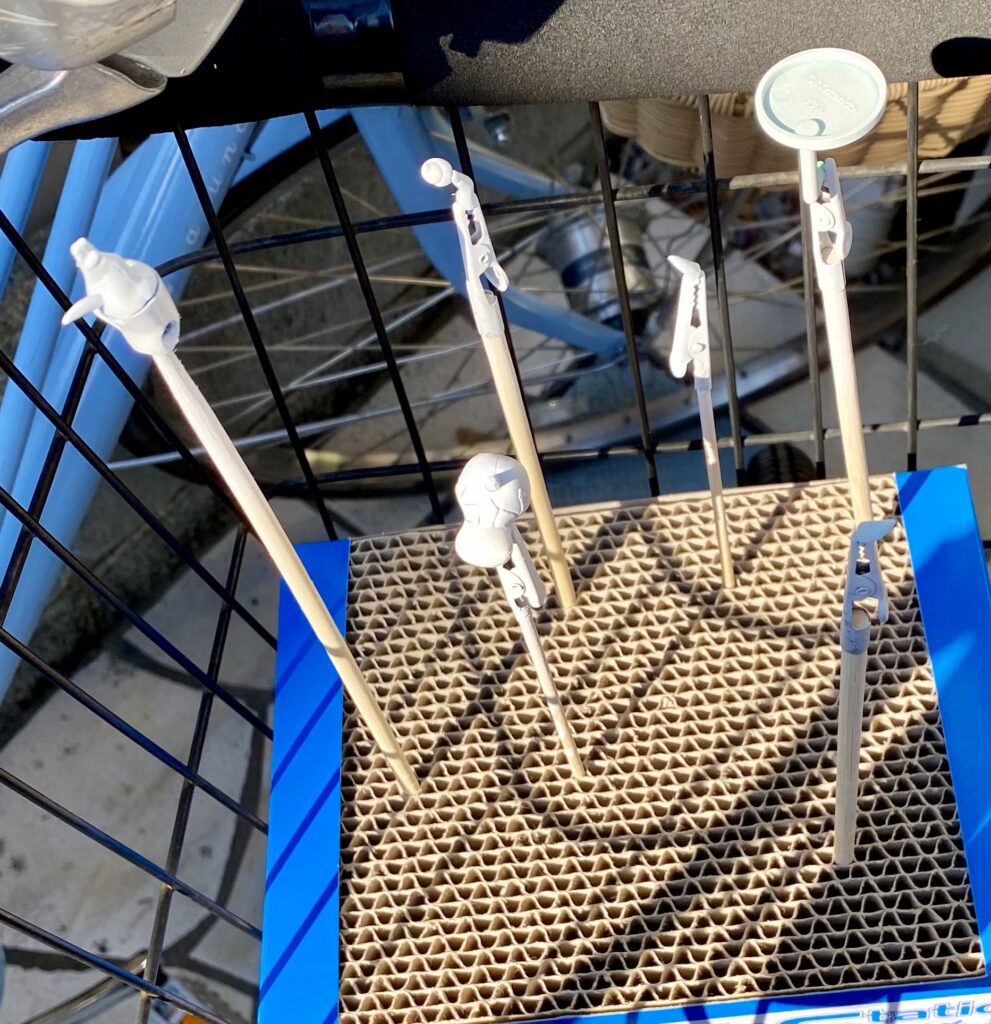

洗った後、天日干ししました。

下地処理

少しバリがあるので、やすりがけして表面処理します。180番から600番、最後に1000番のスポンジやすりでゴシゴシしました。

削れてしまったモールドを再生するためけがきます。使ったのは工具箱に昔からある工具で、何なのか分かりません(千枚通し?)。

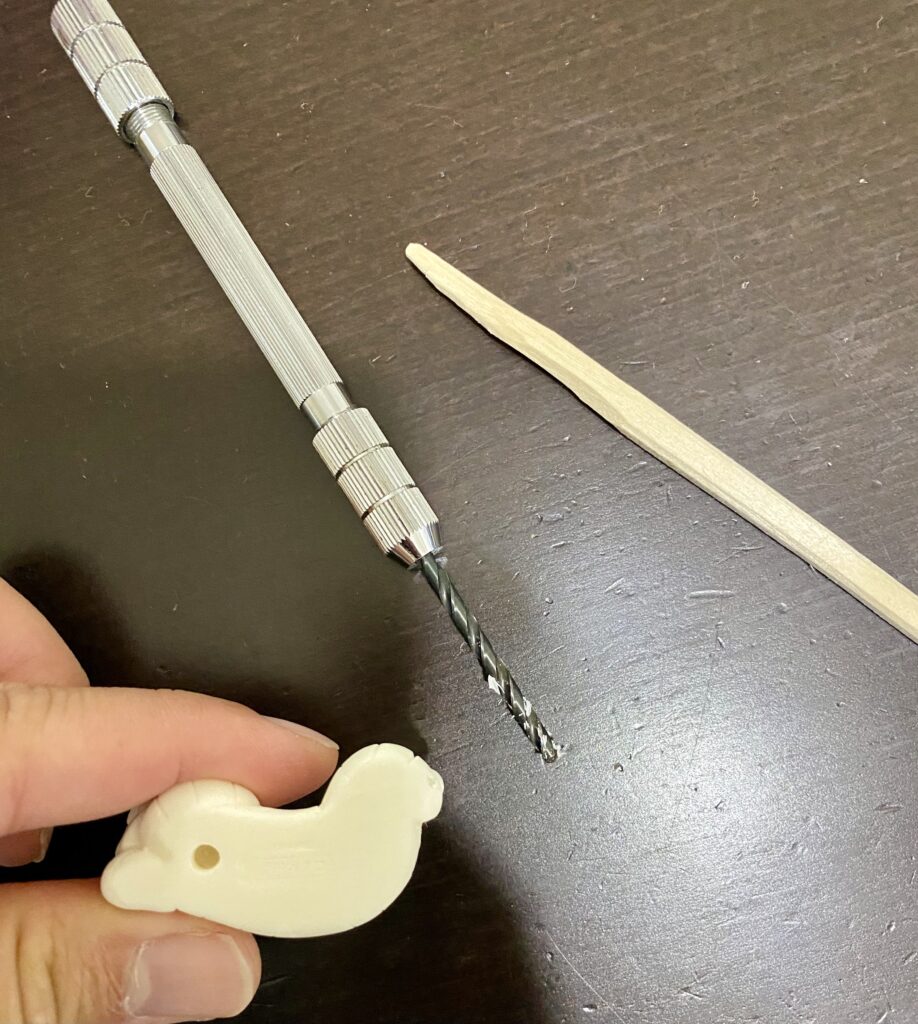

そのあと、塗装用の持ち手をつけるため、目立たない底面に穴を開けました。多分、最終的には埋めます。

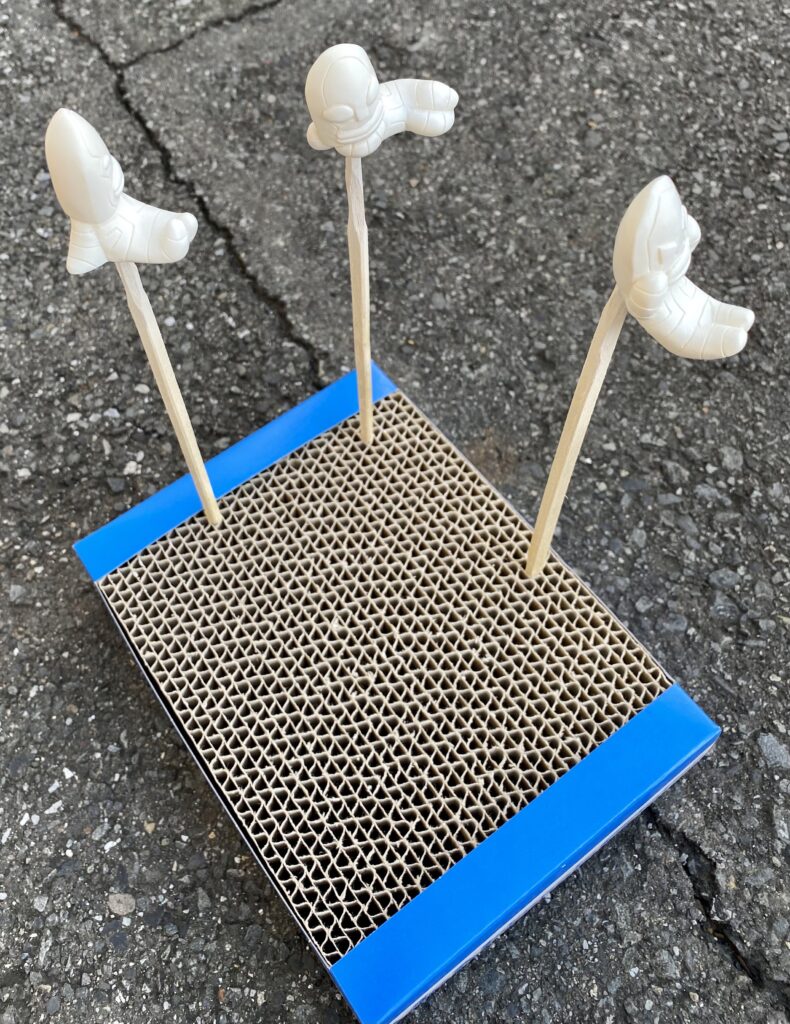

1500番のホワイトサーフェイサーを吹きました。

しばらく乾燥させます。

筆塗り開始

その日のうちにファレホで筆塗り開始。まずは白を3回塗り。

続けて黒も3回塗り。

境界線はあまり気にしないことにしました(笑)。黒はあまりキワを攻めず、白にはみ出さないように(思い切りはみ出してますけど)。はみ出したのは後で白で上塗りします。

後ろ姿。ピンボケ〜

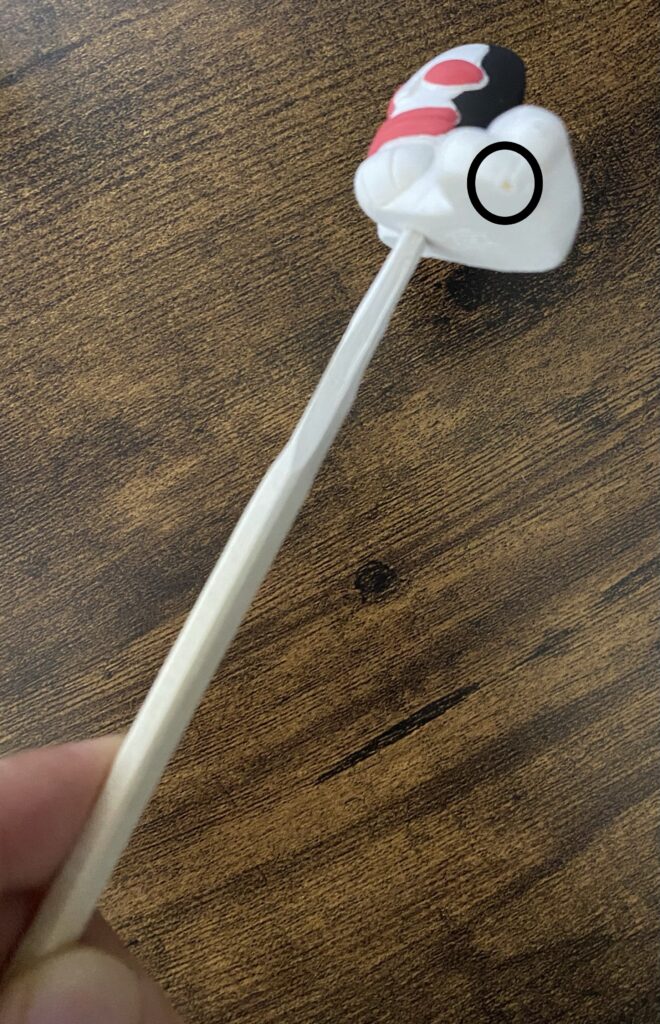

目は箱絵を参考に色分けしてみました。

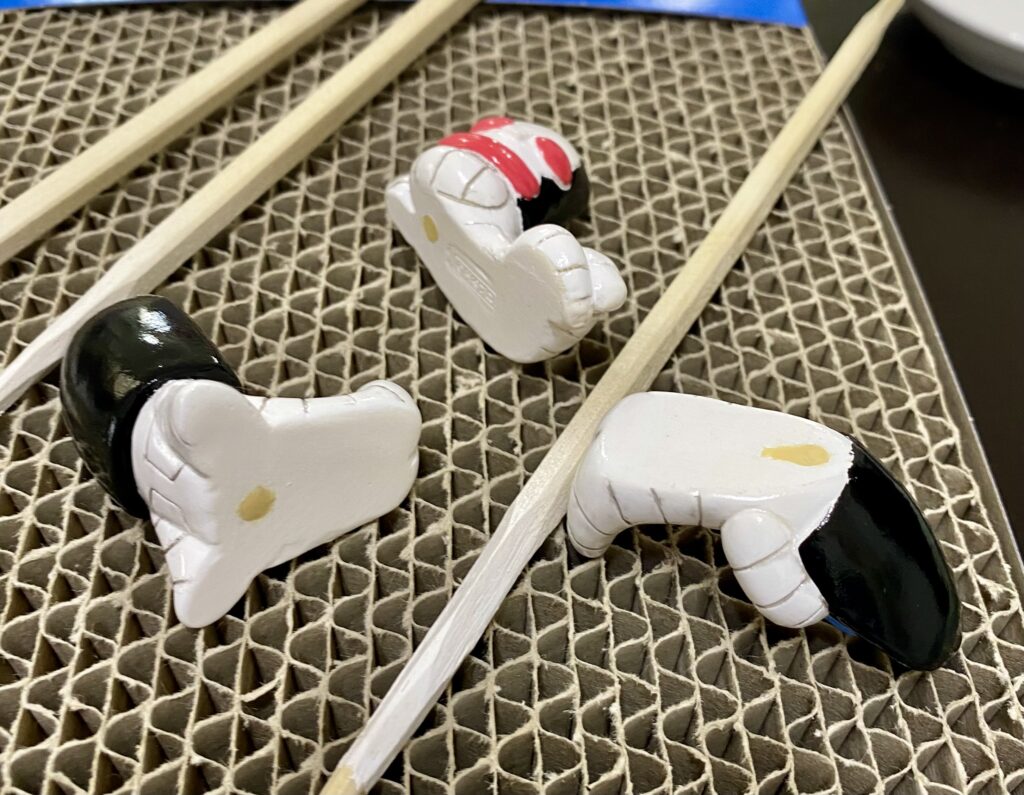

足に穴が開いた

少しヤスリ過ぎたのか、足に穴が開いていました。空洞ではないはずなんですが、ちょっと洞っぽくなっていたようです。

ここで穴埋めにファレホのプラスチックパテを使ってみました。

水性で匂いが全くありません。また、水に溶けるため、水を含ませた筆でなぞるとなだらかにすることができ、あとで削って成形する際の手間が大幅に減ります。

穴をパテで埋めてみました。下手くそですが、色が真っ白なため、すごく馴染んでいます。

この後、念のため3,4日放置した上で600番のヤスリで表面をならしました。面倒なので白を塗り直したりしていませんが、全く目立ちませんね。

墨入れ

乾燥したら、身体の線に墨入れをします。

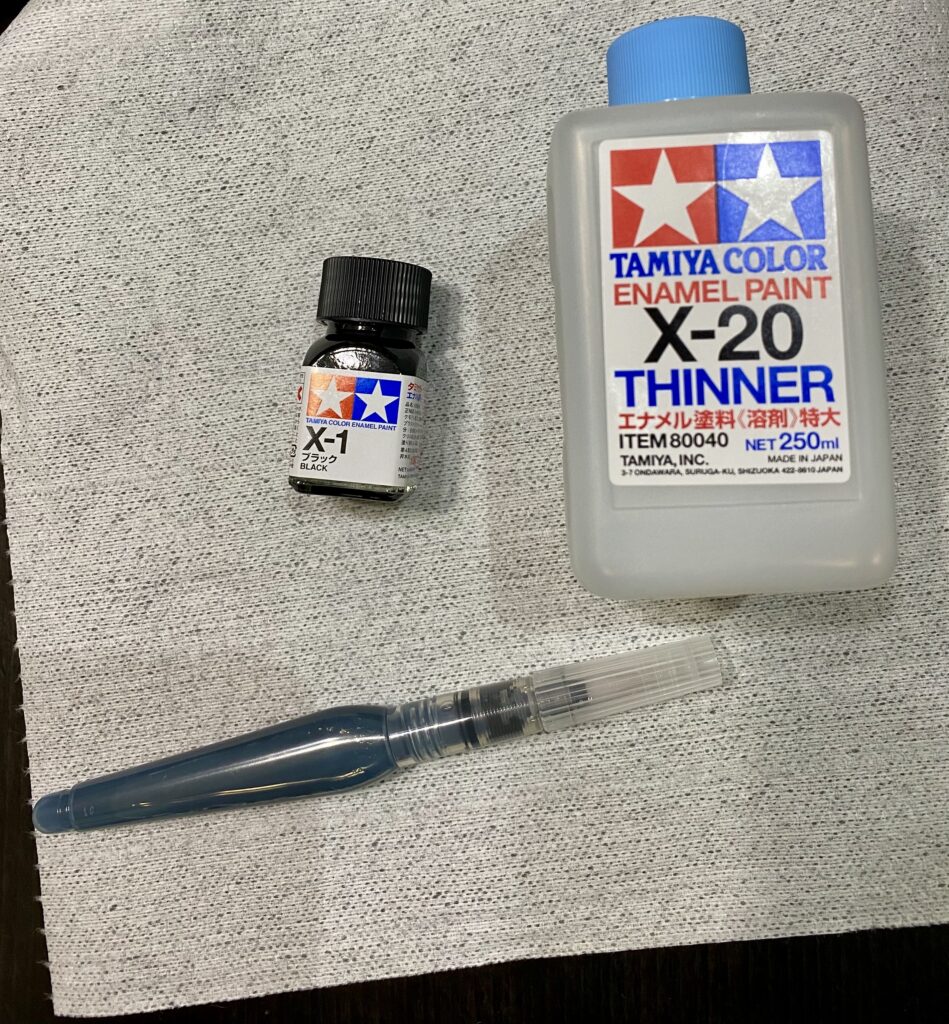

今回、百均の水彩ペンに希釈したエナメル塗料を入れてみました。

結論から言うと、今回のような細い筋彫りにはあまり向いていませんでした。もっとほっそい面相筆とかの方がよかったでしょう。

押すだけでインクが出てくる点は凄く良いです。筆先をカットしたらいいのかも。

はみ出した部分を溶剤を付けた綿棒で拭き取り、の作業を繰り返して墨入れ終わりました。

半日ほど乾燥させて、クリアカラーをかけていきます。

トップコート

今回はクレオスのプレミアムトップコート(光沢)。一応箸置きとしての使用を想定し、安全性の高そうな水性塗料にします。

一気にツヤツヤになっていきます。まず1回塗って、乾燥。雨が降ってきたのでまた今度。

合計5回ほどトップコートを塗装しました。つっやつやです。

1週間ほど乾燥させると,シンナー臭?がしなくなりました。

持ち手用の穴を埋める

持ち手用に開けた穴を埋めます。タミヤのエポパテ速乾タイプ。

かなりしっかり混ぜ合わせます。

その後、長細くして穴にねじ込みます。

へらみたいなものでそぎ落とします。取り切れなかったパテは塗れティッシュで拭き取りました。

2日ほど乾燥させたらカチカチでした。塗るのは面倒なのでこれで完成とします。

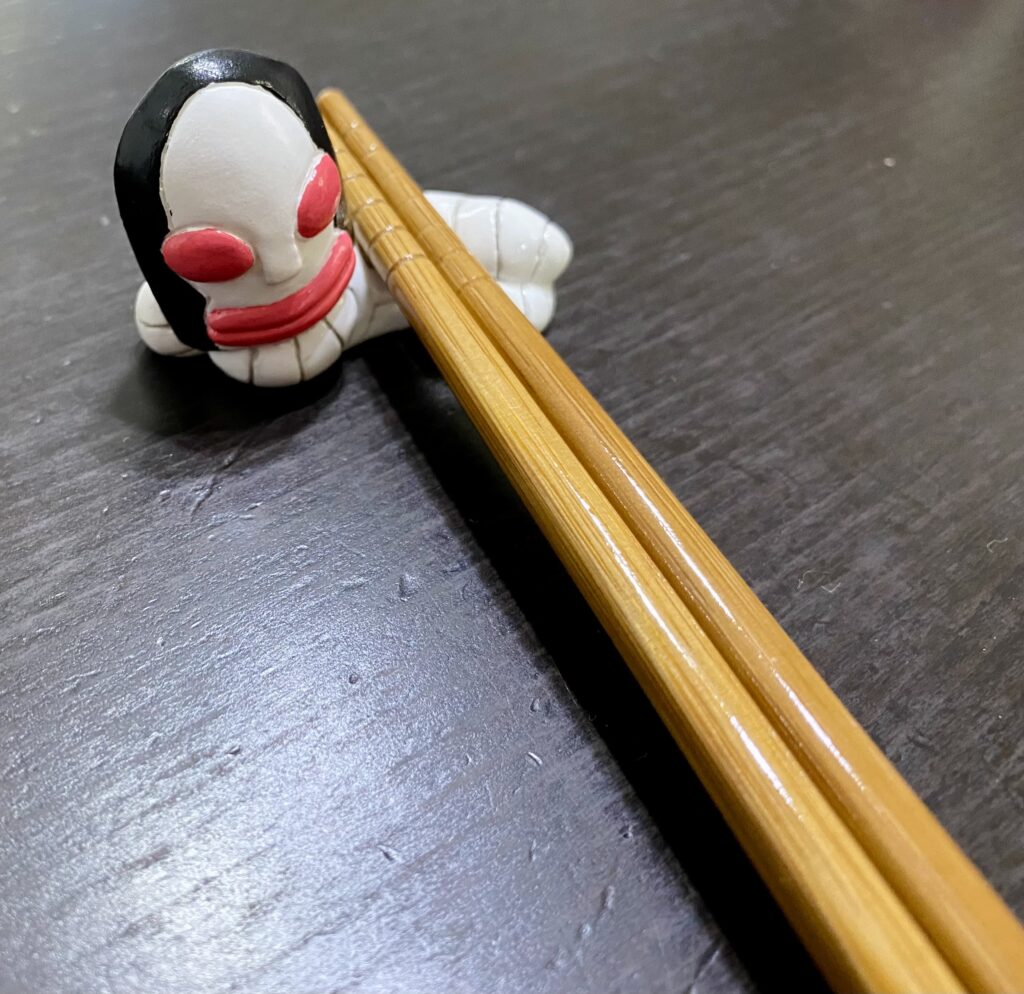

全員でくつろぎ記念写真

箸置きとしてお仕事中。

キモかわいくて、塗るのも楽しい最高の箸置きでした。

あつ森のフィギュアをリペイント!ジュリーを女の子バージョンにしてみた

1 あつ森のフィギュアがかぶった

任天堂のあつまれどうぶつの森はコロナ禍での大ヒット商品となりました。

我が家でも大人気。グッズも欲しいとのことで、チョコエッグどうぶつの森をチマチマ集めています。

狙いはしずちゃんやジュンなのですが、なかなか当たらない。

それどころか、ジュリー(誰?)が二つかぶるという事態に。

そんなときは、色を塗って遊びましょう!

2 塗装

まずは我が家の定番・ミッチャクロンで下地塗りします。透明なのでかけ過ぎ注意。サッと拭くだけでOKです。

ピンク系という家族の希望があったため、発色を考慮して一旦白にリセットします。

Mr.フィニッシングサーフェイサー1500(ホワイト)で真っ白に。

この後はファレホで筆塗りタイム。

まずマゼンダにホワイトを適当に混ぜて、明るめのピンクを作ります。これが肌の色になります。

次に、このピンクよりマゼンダを多くいれて濃いめのピンクを作ります。これは髪の色です。

服はマゼンダをそのままの色で塗りました。

手先足先と角などは塗装せず、白のサーフェイサーのままです。

土台も黄色にしてみました。

一旦乾燥させました。

ここから娘にバトンタッチ。

耳、目、鼻、服の模様など難しいところはお任せしました(笑)。

筆塗り後、本体はつや消しクリアー、土台は半光沢クリアーのスプレーを拭きました。

3 完成

右がノーマル、左が着色バージョン。なかなか可愛くなりました。

急にピアノが弾けない!細則の変更でも「特別の影響」で承認が必要か?弁護士が解説

このコラムのまとめ

- マンションの規約の設定変更等には,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議が必要。

- また,その変更等によって特別の影響を受ける区分所有者の承諾も必要になる。

- 特別の影響を受けるかどうかは,マンションごとの事情を丁寧に検討する必要がある。

急にピアノを弾いてはいけなくなった

マンションでは,様々な方が住んでいます。

中には,ピアノが弾きたくて入居した方もいるでしょう。

今まで認められていたピアノの演奏が,夜8時以降は禁止されてしまったら、当然ですがとても困った状況になります。

マンションで突然そのようなルールが出来た場合,ピアニストとしては何か反論できるでしょうか。

規約変更による「特別の影響」

マンションの規約を設定,変更等する場合,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会決議が必要です(区分31①)。

4分の3以上の賛成というのはそもそも大きなハードルです。

さらに,31条1項後段は,その規約変更等が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき時は,その承諾を得なければならない。」とされています。

つまり、規約変更等には,特別の影響を受ける区分所有者の承諾まで必要なのです。

どういう場合に「特別の影響」があると言えるのでしょうか。裁判所では,「規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう」とされています。

まとめると,特別の影響はないとして規約変更等が有効となる要件は,①規約を変更等する必要性があること,②規約の変更に合理性があること,③変更等による不利益が受忍限度内であること,であるといえます。

反対に,上記①から③の一つでも満たさない場合には,特別の影響を受ける者の承諾が必要です。

規約の変更ではなく,使用細則の設定・変更ならどうか?

ところで,ピアノの演奏に関する規制などは、通常,管理規約自体では無く,その下位規範といえる「使用細則」にて規定されることが多いでしょう。

通常,使用細則の設定・変更については,総会の過半数で決議されています。

使用細則の設定・変更の場合,規約自体ではないため,上記の区分31条1項の適用は無く,過半数で決められるし,特別の影響を受ける者の承諾も不要であるようにも思われます。

この点,楽器の演奏時間を夜8時までとする細則を過半数決議かつ承諾無しで行ったことの有効性が争われた東京地裁令和2年6月2日判決(以下「本件判決」といいます。)では,以下のように判断しました。

まず,細則における楽器の演奏禁止の条項設定は,必ずしも規約で行うことが法律上求められていません。そのため,細則で演奏禁止を設定したこと,これを過半数決議で行ったことは,区分31条1項前段に違反しないとしました。

一般的に,楽器の演奏時間の制限などは使用細則で設定されることが多く,この点では常識的な判断といえましょう。

では,使用細則の設定は規約の変更等ではないのだから,特別の影響を受ける者の承諾も不要でしょうか。

この点では,裁判所は,たとえ使用細則であったとしても,区分31条1項後段を類推適用して,利害の調査性を図るべきだと判断しました(最高裁平成10年10月30日第二小法廷判決・ 民集52巻7号1604頁参照)。

特別の影響があったか

特別の影響があるかどうかは,個々の事案によって異なってきます。

まず,ルールを設定する必要性は,マンションごとに違うでしょう。一般的に,騒音を生じかねない楽器の演奏時間についてなんらかの制限を設けることは,必要性が認められやすいでしょう。

次にルールの合理性ですが,一般的な演奏時間を十分確保したものであれば,合理的であると認められる場合もあるでしょう。

しかし,この点こそまさにマンションごとに千差万別なのです。

本件判決では,マンション自体がコーポラティブマンション(入居者が組合を作って,自分たちの要望に添ったマンションを建築するもの)であり,遮音性や防音性能にこだわって,演奏が自由に出来ることを前提に設計施工されたものでした。そうした事情から,竣工当初から楽器の演奏が容認されていました。また,竣工後も,騒音の苦情がでるたびに多額の費用をかけて追加の防音工事を行っていました。

また,夜8時までの演奏とすると,一般的な社会人は家に帰るまでに8時を過ぎることもあるでしょうから,必ずしも演奏する人に配慮した時間設定とは言えません。

そもそも,音量について考慮すること無く一律に演奏を禁止する内容でもあります。

こうしたことから,本件判決では,使用細則を設定した総会決議の合理性が否定されました。

さらに,本件判決では,原告がプロのピアニストであったこと,さらに趣味のフルートでもレッスンを受けていたこと,当初は自由に演奏できていたこと,防音工事に多額の費用をかけたこと,などを指摘して,演奏を制限されることの不利益が大きいと判断しました。

結論として,本件判決では,「特別の影響を及ぼすべきとき」にあたるとし,原告の承認を得ていない総会決議は無効であるとしました。

個別のマンションごとに検討することが重要

本件判決では,コーポラティブマンションであったこと,当初から自由に演奏できたこと,プロのピアニストであったことなど,様々な特別な事情がありました。なので,「演奏禁止の使用細則の設定がいつでも特別の影響を及ぼすべきとき」にあたる」というわけではありません。

特別の影響を受けるかどうかは,マンションの個別事情,ルールの規定ぶりなど具体的な事実を検討して判断する必要があります。

犬の仏像をファレホで筆塗り!ガチャガチャ「動仏」の犬をリペイント

仏像ガチャ塗り直しシリーズ第2回

以前塗った不動明王が楽しかったので、またガチャガチャの塗り直しをやってみました。

ここで一つ問題が・・・そもそも無彩色あるいは単色のガチャガチャ(プライズ)って、最近少ないんですよね。

キャラクターものは通常彩色してありますし、その他でも色が塗ってないものはほとんどありません。

かなり探してやっとみつけました。動物がモチーフの仏像(またですな)、「動仏」シリーズ!

今回の「動仏」シリーズも、彩色バージョンと単色バージョンがあるようです。多分彩色の方が「当たり」だと思いますが、私にとっては単色の方がうれしい。

ガチャガチャ回して単色の方が出て思わずガッツポーズ!

出てきたのは、「におう像(うーん・・・)」という、犬の仁王像でした。

なお、「動仏」シリーズは200円とお求めやすくなっております。

持ち手と下地処理

まず、色を塗るには持ち手が無いと面倒です。

1mmのドリル(ピンバイス)と真鍮線です。

目立たないところに穴を開けて差し込みます。素材がPVCで柔らかく、少し手こずりました。

先の細い割り箸にセロハンテープでつけました。塗るときに台座に差し込みやすいです。

今回も、ミッチャクロン マルチクリアを上から塗っていきます。塗装済みPVCの上から食いついてくれて、乾けば筆塗りもOKです。

筆塗り開始

まずはおなかと顔、手足の先をファレホ白で塗ります(3回ほど)。その後、茶色(ライトブラウン)で茶毛を塗っていきます。

この後、境界部分をドライブラシしてみたのですが、全然うまくいってないです。まぁOKです。

はかま部分を、黄色(ディープイエロ−)茶色と灰色(ライトグレー)を適当に混ぜて作った色を塗りました(2回)。

この部分、はじめは金色でと思ったのですが、ややガチャガチャしそうなので、少し落ち着いた色にしてみました。

写真はちょっとピンボケ。

羽衣は金で。マッキーペイントマーカー金を皿に出して筆で塗ります。

目口鼻などをPIGMA003で塗りました。

乾燥後、つや消しクリアを吹いて完成です。

台座に立たせてみた

立たせられなくも無いのですが安定しない子です。なので、塗装用の持ち手を活かして、台座にぶっさすことにしました。

まず、持ち手の真鍮線に付着した塗料をナイフで削り落としました。

台座には木材が合いそうなので、百均で小さな木の切り株?の置物を買いました。

大体の位置を決め、ピンバイスで穴を開けます。真鍮線の太さに合わせた1mmです。

台座の穴に真鍮線を突っ込み、その横にフィギュアを並べて、大体の長さをチェックします。その長さでカットして、フィギュアを刺せば完成です。

毎度の百均フィギュアケース(小)にいれて飾りました。

塗装前と比較してみました。

工事業者が破産した!工事完了していないのに報酬を支払う必要があるの?違約金で相殺できないか?弁護士が解説

このコラムのまとめ

- 請負工事の契約は、仕事が未完成であれば代金を払う必要は無い。

- 複数の請負契約のうち、完成した工事と未完成の工事がある場合、破産管財人から完成した工事の代金を請求されても、「前に生じた原因」であれば、未完成の請負契約に規定していた違約金債権と相殺することができる。

- ただし、全く無関係の契約でも相殺できるのかは疑義が残る。

工事が業者の破産でストップしたら

あなたが自宅の新築工事を工事業者にお願いしていたとしましょう。

ある程度までは工事が進んだのですが、その家が完成する前に、工事業者が破産してしまいました。

この場合、当然ですがとても困った状況になります。

ひとつには、単純に工事が未完成のままになってしまう、家ができあがらないという問題ですね。

もう一つは、工事代金を支払う必要があるかという問題です。

工事が未完成なら工事代金は払わなくてよい

まず、こうした建築工事は請負契約ですが、請負契約は工事が完成して引渡しをしないと報酬債権が発生しません(民632,633,624①)。

なので、未完成であれば、工事代金は払わなくてよいのです。

未完成の工事の違約金で、完成済の工事代金と相殺できる?

また、例えばあなたが分譲業者で複数の建物の建築工事を発注していた場合、例えば4つの新築工事を発注していたけれど、一つしか工事が完成していない状況で工事業者が破産したとします。

その場合、基本的には、4つの請負契約があることになります。

そのうち一つは完成しているので、工事代金を支払う必要があります。

そして、ほかの3つの契約については工事が完成していないので、代金は支払い不要です。

さて、上記の場合に、破産した工事業者の破産管財人から、あなたは完成した工事の代金を請求されたとしましょう。

これは支払わざるを得ません。

一方で、未完成の工事の請負契約に、仕事が完成しなかった場合の違約金が規定されていたとしましょう。

この場合に、未完成の工事の契約に基づく違約金と、完成した工事の代金とを相殺することはできるでしょうか。

このことが争われたのが、最高裁令和2年9月8日判決です。

破産法では、支払停止があったことを知る前に生じた原因なら相殺できる

この事件は、相殺できるかという点に、破産法の規定が絡んできます。

すなわち、破産法では、「支払の停止があったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合には、相殺が認められます(破産法72②(2))。

単純に本件をみると、工事業者が支払停止(大雑把に言えば、支払や履行ができなくなって事実上活動がストップすることです)よりも前に、未完成で終わった工事契約は締結されていますので、「前に生じた原因」に基づくとして相殺できそうですね。

「前に生じた原因」と言えるには、請求を求められている債権と同じ契約から発生している必要があるのか?

ところで、元々工事契約は4つありました。そのうち一つの契約分だけが完成して代金が発生しています。他は未完成の契約です。

ここで、違約金債権は、この未完成の契約から発生しています。つまり、代金が発生している契約は(完成しているので当然)違約金は発生していませんね。

このように、管財人が請求してきた代金債権の発生した請負契約と別の契約から発生した違約金債権であっても、「前に生じた原因」に基づくとして相殺ができるのでしょうか。

それとも、前に生じた原因」と言えるには、請求を求められている債権と同じ契約から発生している必要があるのでしょうか。

最高裁は、相殺を認めた

素直に条文を読めば、相殺が同じ債権から発生している必要がある、などとは書いていません(民505①)。

ところが、破産などの危急時には、相殺するのに牽連性(相殺に使う債権が同じ契約関係から生じていること)が必要とする学説が有力だったのです。この考え自体は、金融機関など相殺できる債権を予め用意できる強い立場の債権者によって先んじて債権回収が行われること、そのことによって一般の債権者が比べると不利益を被ることに対応したものであって、説得力のあるものです。

裁判でも、一審判決は相殺を認めましたが、高裁判決は、同一の債権から生じていないので相殺の期待が合理的では無いとして「前に生じた原因」にあたらないと判断し、相殺を認めませんでした。

最高裁はまず、以下のように過去の判例最高裁平成26年6月5日判決)を引用して、破産法72②(2)の「前に生じた原因」に該当する場合は「相殺の担保的機能に対するその者の期待は合理的」であって破産手続の趣旨に反しないと判断しました。

そして、「各未完成契約に共通して定められている本件条項は」「破産会社が支払停止に陥った際には」違約金との相殺によって「一括して清算することを予定していたものと言うことができる」と認定し、「同一の請負契約に基づいて発生したものであるか否かにかかわらず、本件各違約金債権をもってする相殺の担保的機能に対して合理的な期待を有していた」とし、破産手続の趣旨に反するものでは無いと判示しました。

つまり、別の債権から発生していても、相殺は可能なのです。

相殺の原則に立ち返れば、相殺に制限は無い

元々、条文には、同一の契約から生じなければならないという規定はありません。

ですから、相殺の原則に立ち返れば、危急時であっても相殺に牽連性という制限は無いはずです。

その点では、最高裁は条文を素直に適用してものといえます。

とはいえ、最高裁も、複数の契約だが一括しての処理を予定していたと認定していますので、全く無関係の契約でも同じように相殺ができるのかはやや疑問が残ります。

つまり、全く無関係の契約から生じた違約金債権による相殺は、相殺権濫用として認められない可能性もあるでしょう。

交通事故で賠償金の分割払いはできる?弁護士が解説

このコラムのまとめ

- 交通事故の賠償金は一括払いが基本。

- 後遺障害逸失利益の事案で、被害者が求めた場合、場合によっては定期金賠償が認められる。

- 加害者が分割払いを求めることは原則としてできないが、場合によっては認められる。

- 分割払い中に被害者が死亡しても、決められた分は支払わなければならない。

賠償金はどうやって払う?

交通事故で相手にケガをさせたり、車を壊したりした場合に、あなやは賠償金を払うことになるでしょう。

その時、普通は無制限の任意保険に入っているでしょうから、決まった賠償金が高くて払えないということはあまりないでしょう。

そして、交通事故の賠償金は、普通、一括で支払わなければなりません。

仮に何千万円もの賠償を命じられたら、一括で払うのことは困難でしょう。そのためにも自動車保険(任意保険)は必ず加入した方がいいですね。

分割払いできるか?

この賠償金を分割払いすることはできるでしょうか。

被害者とその内容で示談できれば可能ですが、判決で一括払いを命じられたら、これを分割で払うことはできません。

では、被害者(原告)は判決で分割払いを求めることは可能でしょうか。

ここで、被害者が重い後遺障害を負った事件で、後遺障害による逸失利益について分割払い判決(定期金賠償といいます)ができるかが争われた事案が参考になります(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)。

定期金賠償制度は、変更判決制度(民訴法117条)と相まって、長い期間に渡って被害が続いて、状況が変化する可能性がある事件では、状態が悪化するにせよよくなるにせよ、それに対応して賠償額を変更できる可能性があります。

重い後遺障害によって働けなくなったことの賠償である逸失利益の場合は、特に被害者が若い場合にはよりよくなる可能性だってあるので、定期金賠償を認めることは公平であると考えられます。

この判例は、

- 原告が定期金賠償を求める旨の申し立てをしていること

- 不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められること

の二つの条件を満たせば、後遺障害逸失利益の分割払い判決(定期金賠償)は可能であると判断しました。

この裁判では、被害者が事故当時まだ4歳であった(つまりこの後長く生きる可能性がある)こと、高次脳機能障害という重い後遺症であったことから、二つ目の要件である「相当性」が認められるとして分割払い判決(定期金賠償)を認めました。

加害者(被告)が分割払いを要求できるのか

ところで、加害者の方が分割払いを求めることはできるのでしょうか。

東京高判平成15・7・29 は、将来の介護費用につき、原告が一時金賠償を求めたにもかかわらず、被告の主張した定期金賠償を採用しました。

場合によっては、裁判所が認めてくれることもあるでしょう。

分割払いをしてるうちに被害者がお亡くなりになったら、逸失利益はもう払わなくて良いの?

後遺障害による逸失利益は、就労可能期間(67歳まで)に得られたであろう収入を労働能力を喪失した割合を考慮して決められます。

そして、定期金賠償というのは、原則的に被害者が死亡したときに打ち切られるのが原則の制度です。

では、分割払いをしている途中で被害者が死亡した場合は、そこで逸失利益の支払は終わるのでしょうか。

例えば介護費用などは、死亡時点で支払は終わると考えられています。

この判例(最1 小判令和2・7・9 民集74 巻4 号1204 頁)では後遺障害による逸失利益の支払が終了するかが争われました。

最高裁は、特段の事情が無い限り、就労可能期間の終期よりも前に死亡しても、支払は継続しなければならないと判断しました。

最高裁判所は、定期金賠償制度の性質論よりも、交通事故による重傷者と死亡者とのバランスを重視しました。

残された問題

分割払い判決ができるかは、未だ全部の場合に可能と判断されてはいません。

この判例では後遺障害逸失利益の賠償を分割支払にできるかが争われましたが、例えば、被害者が死亡した場合の逸失利益に対して定期金賠償ができるのかは、未だ最高裁判所は判断していません。

例えば、一家の大黒柱が死亡した場合には、状況によって、一括払いしてもらわないと困る事案があるかと思います(子の進学費用が重なったりと、大きな出費が一度に生じることなど)。

そもそも、死亡した場合には将来の状況の変化がありえないため、定期金賠償にするメリットがありません。

私見としては、死亡逸失利益の場合は一括払いがふさわしいと考えます。

ADRでも時効をストップ!住宅紛争審査会がさらに便利に!弁護士が解説

このコラムの要約

住宅に関する紛争を解決する手段としてADRである住宅紛争審査会があります。

手軽に利用できるこの制度ですが、令和3年の改正で、①住宅紛争手続でも時効の完成猶予効が付与されます。

また、②対象が拡大され、住宅リフォームやマンションの大規模修繕の瑕疵保険も対象となります。

より選択しやすい制度となったADR、住宅紛争審査会のご利用については、お近くの弁護士会にご相談ください。

住宅トラブルの解決に手軽なADR

建築のミスや代金を巡るトラブルなど、住宅に関する紛争は数多く発生しています。

トラブルを解決するための最終手段は裁判です。しかし、それよりも簡単に、「ちゃんとした人のちゃんとした意見」を聞ければお互い納得できることがありますよね。

そうした要請に応える、裁判では無いけどもトラブルを解決するための手続、ADRが近年充実しています。

各弁護士会が運営している住宅紛争審査会も、住宅紛争を解決する代表的なADRで、比較的活発に利用されている手続です。

消滅時効が止まらない!ADRの問題

以前から、住宅紛争審査会によるあっせんや調停の手続では、消滅時効が問題となっていました。

欠陥住宅による損害も権利である以上、いつかは消滅時効が完成して、請求できなくなってしまいます。

時効の進行を止めるには、訴訟の提起、裁判所に訴えることが必要です。一旦提訴すれば、時効の進行は止まり(民法147条1項)、判決なりで最終的に解決されることになります。

一方、ADRである住宅紛争審査会の手続は裁判と同じような機能を果たすのですが、住宅紛争審査会にあっせんや調停を申し立てても消滅時効の進行は止まりませんでした。

そのため、時効の完成間近の事件では、ADRを利用することができず、はじめから訴訟を選択したり、手続途中に時効がせまってきた場合は別途時効完成猶予の合意を取り付けたりせざるを得ませんでした。

住紛でも消滅時効がストップするように!

こうした不便を解決するため、令和3年5月28日に住宅品確法および住宅瑕疵担保履行法が改正され、住宅紛争手続においても時効をストップする効果(完成猶予効)が発生するようになりました。

具体的には、住宅紛争審査会への手続開始時に時効が完成していなければ、その手続が解決の見込みなしとして不成立におわった後1か月以内に裁判所に提訴すれば、ADRの手続申請時に訴えの提起があったとみなされるため、時効完成後の提訴でも消滅時効に関わらないようになりました(ざっくり書いたので、より詳細な規定は品確法73条の2、保険付き新築住宅に関する住宅瑕疵担保履行法第33条2項を参照)。

この改正の施行日は令和3年9月30日です。すでに係属中の事件にも適用されます(改正法付則第3条、第4条)。

ただし,時効の完成猶予効が生じる範囲について,ADRの目的となった請求内容と,訴訟上の請求が同一なのかどうかで問題が生じることもあるでしょう(請求の特定)。同一なのかどうかは裁判所が事案ごとに判断することになります。

住宅リフォームも対象!

また、今まで対象では無かった住宅リフォーム(瑕疵保険)やマンションの大規模修繕(瑕疵保険)、既存住宅瑕疵保険も対象になりました。

ADRの利用は各瑕疵保険への加入が条件となりますが、いずれも工事発注時に業者に加入を求めることで解消が見込まれます。

住宅紛争処理手続のために4月以内の期間で訴訟手続を中断することが可能に

すでに訴訟で争っている事案でも,当事者双方が共同で申し立てれば,裁判所は訴訟を一時中断して住宅紛争処理手続に委ねることができるようになりました(品確法73条の3)。その期間は4か月以内です。

これによって,既に訴訟になっていても紛争処理手続が使えることになり,より柔軟な解決ができるようになります。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

老朽化マンションを建て替えろ!政府が建替えに必要な要件緩和を検討!でも実は敷地売却が重要!?弁護士が解説

マンションの建替えは難しい

地震を筆頭に、災害の多い我が国日本。そのため建物の強靱化は極めて重要な課題です。

特に耐震性能の不足するマンションは、これまでずっと建替えの必要性が叫ばれてきました。

しかし、マンションの区分所有という特殊性が、建替えを阻んできた歴史がありました。

マンションはみんなで所有しているので、みんなで決めなければならない

マンションはその特徴として、建物を住民みんなで所有しています。

詳しく言うと、各部屋(「専有部分」といいます)はそれぞれの持ち物ですが、廊下やエレベーターなどみんなで使う部分(「共用部分」といいます)はみんなで所有しています。

共用部分を含む建替工事は、基本的には全員一致で決めなければなりません。

しかしそれではあまりに面倒なので、区分所有法は総区分所有者の5分の4の賛成で建て替えられるとし、要件を緩和しています。

なお、建替えをあきらめて敷地ごと売り払って分配しようとすると、民法の原則に戻って、全員一致でないとできません。なお,耐震性がない,あるいは外壁等の剥落により危害が生じる恐れのあるマンションは要除却認定対象となって5分の4での合意に緩和されています。

建替えの賛成数が緩和されたとはいえ、5分の4の賛成を得るのは簡単ではないです。要除却認定されてもやはり5分の4の賛成が必要です。

そのため、多くの建替えるべきマンションにおいて、住民間で建替えの機運が高まっても、あえなく頓挫してきました。

マンションのスラム化

近年、建物の老朽化にともない、マンションの所有者が不在となっている場合があります。

住民全員で所有しているというマンションの特性上、建物の管理およびその費用は区分所有者が負担します。

ですので、人がいなくなる(区分所有者自身はどこかに存在しているのですが、管理に参加したり管理費を支払わなかったりする状態です)ことは、マンションの管理状態に悪影響を与えます。

人がいなくなると、管理費が足りなくなったり、管理組合が運営できなくなったりして、建物のメンテナンスが滞り、悪化した住環境を嫌ってさらに住民が離れます。

こうしてマンションのスラム化が進行してしまいます。

さらに、相続が発生して、現在の所有者が誰なのか分からないこともあります。

このようなスラムマンションは、客観的には建替えの必要性は高いのですが、建替えの同意は取れるでしょうか。建替えに対する元々厳しい5分の4以上の賛成数が、不在者がいることでさらにクリアが厳しくなります。

スラム化によって、事態の解決がどんどん遠くなっていますね。

賛成数を4分の3に引き下げ

こうした状況に鑑み、政府はマンション建替えの賛成要件を4分の3に引き下げる方向で検討しているとの報道がありました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA112K70R11C21A1000000/?n_cid=NMAIL007_20211210_A&unlock=1

これにより、主に賛成要件で滞っていた建替手続が促進されることになると思います。

問題は建替資金

実は、賛成要件を多少引き下げても、いまだ建替えの最も大きな障害が残っています。

それは、建替えの資金です。

マンションの建替えは、あたらしい建物を建てるのですから、当然に莫大な建築費がかかります。

建築費を住民全員で負担するとしても、要するに新築マンションを買うようなものですので、何千万ものあらたな出費(場合によっては住宅ローンを組む必要があるでしょう)をしなければなりません。建替えには簡単に賛成できないのです。

では今までの建替えはどうやって資金を賄っていたかというと、建物を今までよりも大きく建て替えて、新しくできた部屋(「余剰床」と言われています)を販売することで、従前からの区分所有者の立替費用を賄ったり、低く抑えたりしてきたのがほとんどです。

これは、建物の建築条件(建ぺい率や容積率など)が竣工当時よりも緩和され、より高い建物、広い建物が建てられるマンションの建替えであることが前提条件になります。

こうしたマンションであれば、従来の区分所有者は、究極的にはタダで新しいマンションに住み替えられるわけですから、住民はみんな建替えに賛成します。

今までデベロッパーが行ってきた建替えはこうした比較的「イージー」な案件でした。

しかし、建て替えても余剰床がほとんどない、あるいは全く無い、さらには耐震性能を確保するために部屋が今までより小さくなるといった「ハード」な案件は建替えがすすまずに残されてしまっているわけです。

敷地売却が出口になるかも

今回、政府は敷地売却についても4分の3の賛成で可能とする方向で改正しようとしているようです。

敷地売却は、従来、全員一致でないとできなかったことです。

上記の建替資金の問題がクリアできないならば、危険な建物が存在することを解決するには、建物を取り壊して敷地を売却するしかありません。

今回、政府が敷地売却の要件を緩和してきましたが、私はこちらが本命なのではないかと思います。

さらに、不明者を賛否のカウントからはずすことも検討しているようですので、敷地売却はかなりやりやすくなる可能性があります(ただし、不明者については改正されない可能性もあるでしょう)。

ご自身の所有するマンションの行く末を案じておられる方は、ぜひ法改正の動向を注目してください。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

マンション管理の適正化!令和2年改正法を弁護士が解説

このコラムのまとめ

- 1 マンション管理適正化法が令和2年に改正され,令和4年4月1日から施行されます。

- 2 マンション管理適正化推進計画制度ができました。

- 3 管理計画認定制度ができました。

- 4 市区等がマンション管理組合に助言・指導・勧告できるようになりました。

マンションの老朽化を防げ!マンション管理適正化法が改正

戦後,マンションが特に都市部の主要な居住空間として発達してきました。

一方,竣工後40年を超えるマンションも,現在既に100万戸以上あることが分かっており,これはマンションストック総数の実に15%を占めています。

これらの高経年マンションは,外壁や躯体に多くの問題を生じやすい一方,住民の高齢化が進んで管理が行き届かないという悪循環にあります。

こうした高経年マンションの管理を良くするため,マンション管理適正化法が令和2年に改正され,令和4年4月1日から施行されます。

管理適正化推進計画

まず,市区等は,国の定めたマンション管理適正化指針に基づいて,マンション管理適正化推進計画を定めることができることになりました。これは地域独自の事情を汲んだものとすることができます。

マンションの管理計画認定制度

次に,推進計画を定めた地方公共団体は,一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができます。

個々のマンション管理組合が自治体に管理計画の認定を申請し,これが通れば,管理の優良なマンションとしてお墨付きを得ることができます。具体的メリットとしても,リフォーム融資で金利の引き下げ措置を行うことが検討されています(フラット35)。

管理の適正化のために市区等が助言・指導・勧告することに

また,自治体は,マンション管理の適正化のために助言・指導し,不適切管理に対しては勧告を出せることとなりました。

例えば,総会が開催されていない,管理者等が定められていない,管理規約が存在しない,管理費と修繕積立金の分別管理ができていない,そもそも修繕積立金がないなどの場合が対象に考えられます。

ご自身の所有するマンションの管理に頭を悩まされておられる方は多いでしょう。今回の改正は,適正な管理に対してインセンティブを与え,かつ不適切管理を厳しく扱うものです。今改正を適正管理へのきっかけとして頂ければと思います。

気になる点がありましたら,ぜひお気軽にご相談ください。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

アイドルと恋人になったら罰金!?交際制限の契約は有効か?弁護士が解説

このコラムの要約

アイドルとお付き合いすることになった場合、そのアイドルが所属事務所との契約で交際が禁止されていても、多くの場合、こうした禁止条項違反とはならないでしょう。

アイドルと交際したあなたが損害賠償請求を受けることもないでしょう。

アイドルと事務所の仁義なき戦い

昨今、有名アイドルの結婚のニュースが世間を賑わせました。

とはいえ、みなさん概ねかなり年齢を重ねてからのご結婚でした。

おそらく、(プロとして)ファンや所属事務所との関係を考慮し、長年、恋人として交際をしないか、交際発表をしなかったのではないでしょうか。

アイドルと事務所の関係は、味方同士でもあり、恋愛の幸福という点では敵対する関係にもなる。

以前から、芸能人と所属事務所は主に独立する際に争っていました。

一方、契約中でも、アイドルとその行動を制限する事務所の争いもあります。

ファンと付き合ったら罰金?

事務所の中には、ファンとの私的な交際を契約で禁止し、罰金を科している場合があるようです。

そうした契約を結んでいるアイドルが男女交際をしたら、アイドルが罰金を払うハメになるのでしょうか。

雇用契約の場合

あまり無いかもしれませんが、仮にアイドルが事務所に雇用されている場合、私的交際禁止違反の違約金を設定することは、雇用契約に損害賠償額を予定することを禁止している労基法16条に違反し、無効です。

よかった!

専属マネジメント契約

雇用では無く、その事務所の専属になるという契約(専属マネジメント契約などと題されています)なら有効でしょうか。

裁判では、ファンとの性的関係を禁じて損害賠償を定めた専属マネジメント契約は、有効ではあるものの、それはアイドルが積極的に事務所に損害を与えようという意図を持って公表するなどの害意のあるときに限定されるとされました。

アイドルだって人間なのです。

好きな人と性的関係に至ることも人間の幸福の一つ。他者が軽々に妨害してはいけないのです(東地判H28.1.18労判1139号参照)。

結局、事務所を困らせるような公表などをせず、ただ恋人として付き合うだけなら、私的交際は制限されないし、罰金を払う必要はありません。

男女交際は悪いことじゃない

アイドル付き合ったあなたは、事務所から訴えられるのでしょうか?

あなたと事務所には契約関係は無いので、不法行為の成否が問題となります。

行為が違法だと言えるには、男女間の愛情ではなく、事務所に損害を与えようという目的などが必要です。

しかし、普通そんなことはないでしょう(そもそも普通の状況では無いですけどね)。

不法行為は成立せず、あなたが罰金を払うことは無いでしょう。

真実の愛は強いんですね!

芸能人以外の交際禁止契約は?

芸能人以外にも、例えばホステスなど水商売でも、契約書に交際禁止違反の違約金が設定されることがあるようです。

この場合も、損害賠償金の予定は労基法16条違反で無効ですし、不法行為にもならないでしょう(大阪地判令和2年10月19日労働判例1233号103頁参照)。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

« Older Entries Newer Entries »