Posts Tagged ‘ファレホパテ’

懐かしい愛車!フジミ ローバーミニを作ってみた(1)ボディ塗装編

思い出のミニ

もう20年くらい前に、親族が持っていたローバーミニに乗っていました。

あまり詳しいモデル名とか分かりませんが、ナイトファイヤーレッドというカラーと、ボンネットミラー、重ステ(パワーステアリングが無くて、停車状態だととてもじゃないけどタイヤの向きが変えられませんでした)、エアコンが効きにくかったことが印象に残っています。

そう言うと、なんだかポンコツで困ったみたいに読めますけど、実際はすごく乗ってて楽しい車でした。かわいかったし。

そんな懐かしいローバーミニを作ってみたくて、船橋の小山模型店さんで購入。ご主人の話しによると、昔は模型メーカー各社からミニのプラモが出ていたそうですが、資本が変わって版権が厳しくなったのか(不明ですが)どこも撤退してしまったそうです。

今はフジミ模型さんだけが出してくれているそうです。

方針としては、かつて乗っていた車っぽく(ミラーとか色々ちがいますけど)塗装してみようと思います。

天井のヒケを埋める

キットをぱっと見て、ボディ天井にヒケ?があります。これはサンルーフ仕様にするため切り取る用のモールドなのですが、サンルーフ部分だけプラスチックが薄くなっています。多分塗装したらくぼんで見えるのではないかと。

なので、ファレホのプラスチックパテを盛って穴を埋めます。直接くぼみ部分に容器をくっつけて、チューっと出していきます。

このパテは水溶性で、水に濡らした筆で慣らせるのが魅力ですが、こうした大きめの穴を塞ぐときに筆でならすと、乾燥とともにヒケてしまうことがあります。

なので、ある程度は盛り上げて付け、後からヤスリで処理することにします。

それでも、筆である程度伸ばせるのは凄く便利です。

裏もパテ盛り。写真は途中ですが、このあとキッチリ穴を埋めます。

奥まっているのでヤスリがけがむずかしい。

Qの字になっている金ヤスリを買ってみたのですが、すごく使いやすかったです。

ファレホのパテですが、大きめの穴を埋める用途には正直あまり向いていないと感じました。ヒケが大きいのと厚塗りすると硬化が甘くなり、シーリングみたいな質感になってしまいました。

やっべ・・・力入れすぎて割れてしまいました。

裏から瞬間接着剤をにじませてやすりがけしてなんとか消えたかな。

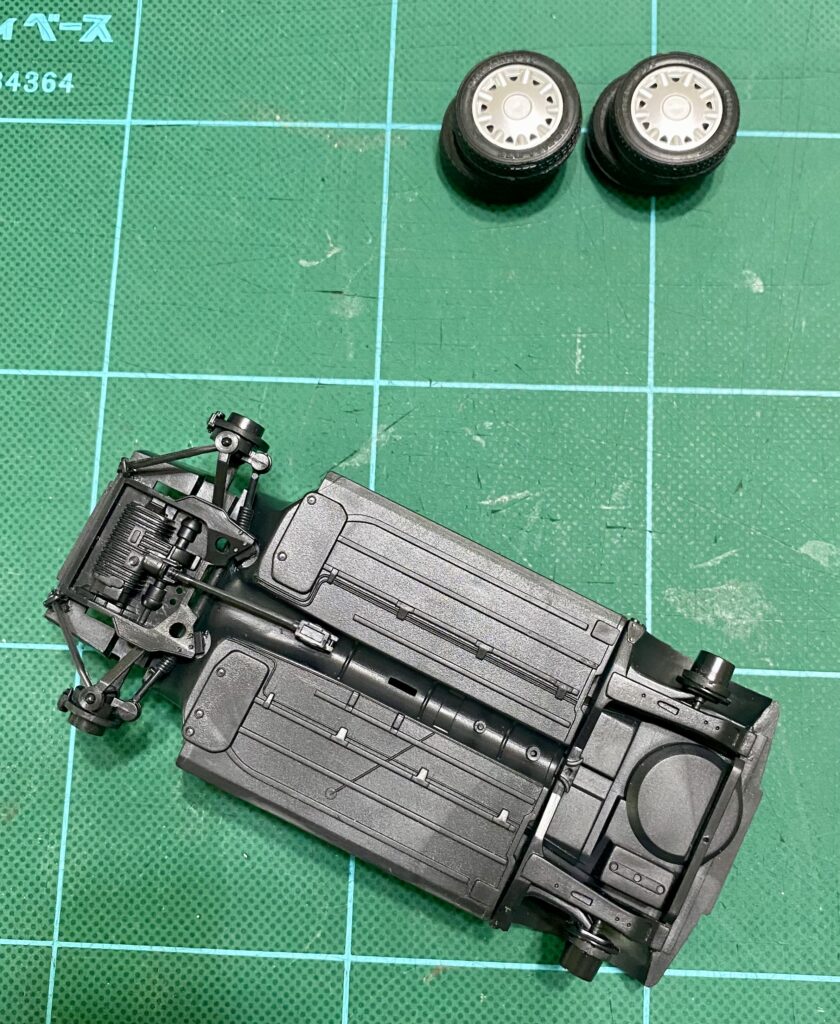

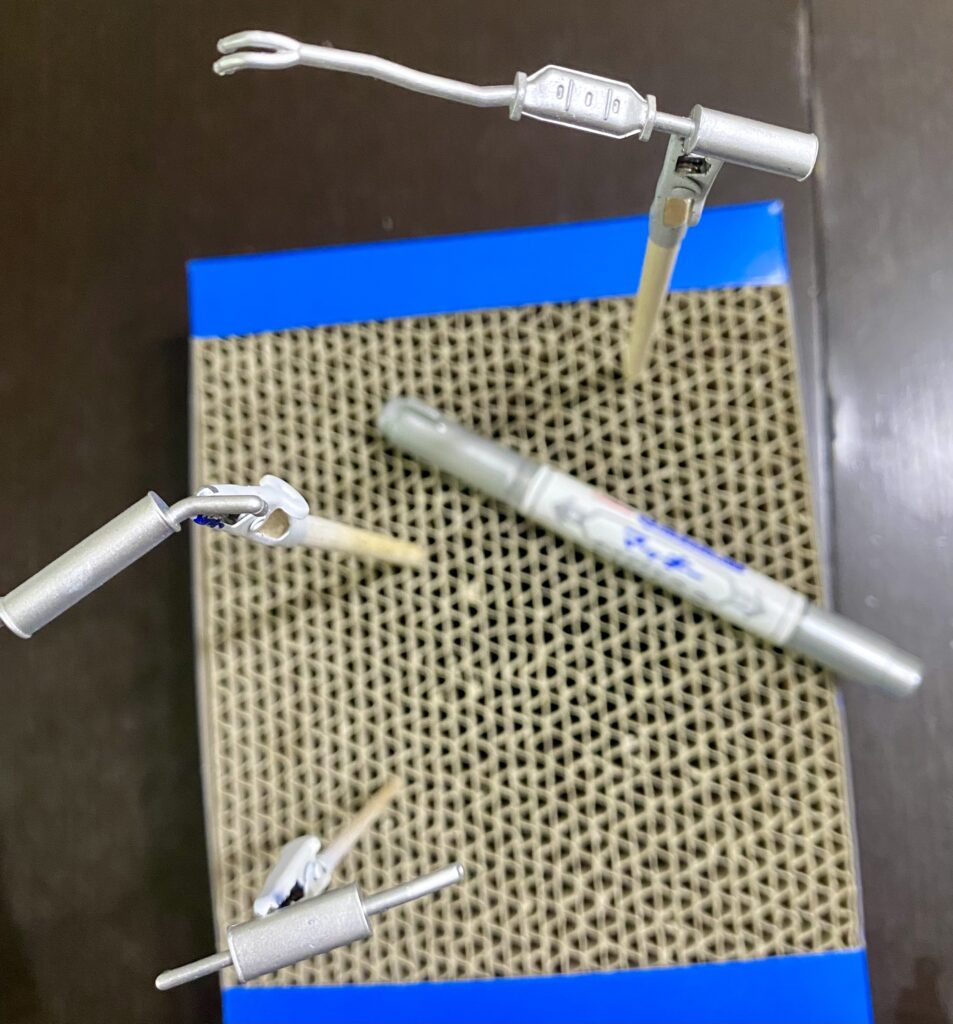

シャシー下側のパーツを塗る

ボディ以外もすすめます。

排気管で銀指定のパーツをいつものマッキーペイントマーカー銀で塗ります。いい色です。

黒は下地をそのまま活かす方向で。

ボディをキャンディ塗装する

ボディはかつての愛車のナイトファイヤーレッドをイメージして、赤のキャンディ塗装にします。

まず、クレオスプライマーサフェイサー1000番を吹きました。グレーですね。

写真撮り忘れたのですが、クレオスのラッカー黒をエアブラシで吹いてから、同じくクレオスラッカーシルバーを吹きました。

さらにクレオスのラッカーのクリアーレッドを吹いてキャンディ塗装。途中でエアブラシ(20年選手)が壊れて、急遽エアブラシを買ってきました。今までと同じタミヤのスプレーワークHGエアブラシワイド(トリガータイプ)です。0.5mm口径です。

今までと口径が全然違って、手こずっています。慣れるまで修行ですね。笑っちゃうほど下手くそに梨地ですけど、大らかに生きようと思います。

クリア塗装の前に、デカールを貼りました。

クリア塗装

ガイアカラーのEx-クリア 光沢をエアブラシで吹きます。

このクリアですが、濃度が濃いとうまく吹けません(どんな塗料でも同じかもしれませんが)。濃いめに吹きたいのですが、ある程度(感覚的に2倍以上)希釈しないとうまくできませんでした。

あとから調べたところ、Ex-クリアは粘度が高いため、3:7くらいに希釈するとの情報を得ました(有名プロモデラーの長谷川さんが雑誌記事でおっしゃってました)。

今回は研ぎ出しをする予定なので、3回に分けて厚手の塗膜を目指してみました。

1回目はデカール保護のため砂吹き(遠目から薄く吹く)します。

その後、距離を近づけて、たっぷりめに吹いていきます。

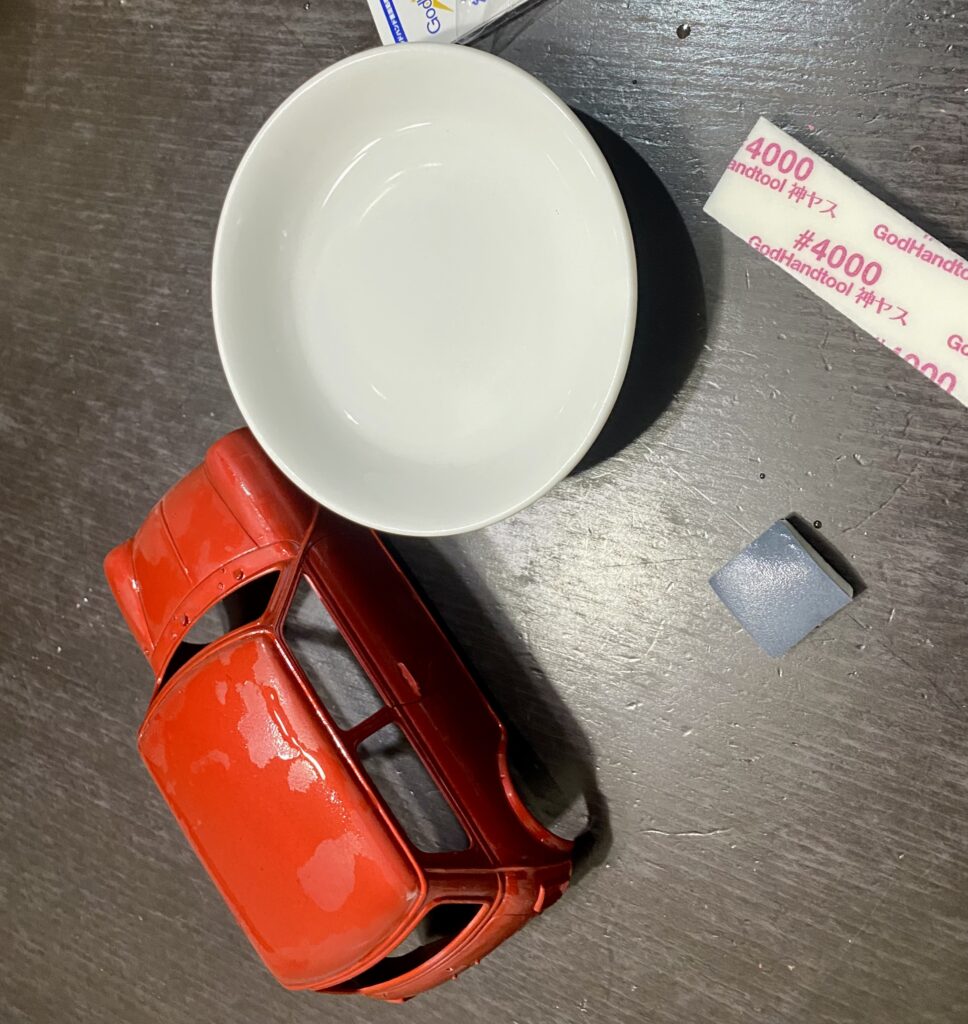

研ぎ出し(ヤスリ編)

3日ほど乾燥させた塗装面は、カラー塗装時の梨地が模様のようにムラになっていました。

単に塗装が下手なのですが、研ぎ出しすることでカバーしていきます。

ゴッドハンドの神ヤス高番手を適当にカットして使います。

まずは4000番から水研ぎしていきます。

この番手で少なくともムラを取り切ります。一番時間が掛かりますね。クリアを厚く吹いたので、それなりに力をかけても大丈夫でした。

ただし、エッジをやするとすぐに下地が出てくるので、エッジはヤスリがけを避けましょう。

やすっていくと、ムラは光にかざしたときキラキラして見えます。このキラキラを確認しながら消していきます。

その後、8000番、10000番とヤスリがけしていきました。

食器用洗剤とスポンジで削りカスを洗い落としましたが、水気が乾燥すると凹面にカスが現れます(写真でも、ボンネットのライトの隆起付近にカスが見えます)。

何回か洗っても根本解決しなかったので、乾燥してから筆で払い落としました。

この状態でも、かなり鏡面になっています。研がない状態とは質感が全く違います。

研ぎ出し(コンパウンド編)

ヤスリがけはこれくらいにして、次はコンパウンドで磨いていきます。

コンパウンドは液状のヤスリで、歯磨き粉みたいな外見です。

これを塗りつけて、専用のクロスで磨き取っていきます。このクロスはタミヤのコンパウンドと色が合わせてあります。違う番手のコンパウンドが混ざるとよくないので、使い分けに大変便利です。

タミヤのコンパウンドには荒目も存在していますが、家に在庫がなかったので細目から磨いていきます。

まず指に適量つけて、塗り伸ばしてからクロスで磨いていきました。

もうこの時点で自分的には十分でした(笑) あんなにムラムラしてた塗装面がこんなに鏡面に・・・涙

しかしまだ道半ば 次は仕上げ目です。

なんかもう、汚い部屋が映り込まないか心配なくらいです(そこまででもない)。

まぁ塗装時のチリとか、磨き痕とか、後悔はあるんですけど、自分的には大満足ですね。

iPhone が映ってますね(笑)

一番大変なボディに目鼻がつきました。次は内装を塗装していきます。

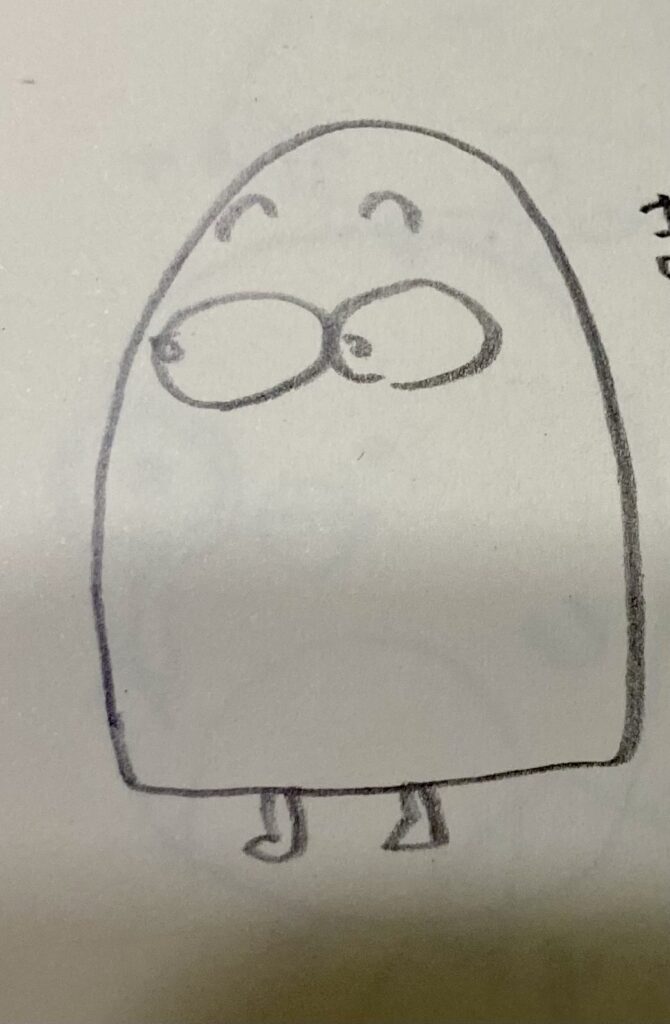

フィギュアをフルスクラッチ!粘土でエジプト神メジェドを作ってみた

フルスクラッチに憧れて

模型製作を再開して以来,昔憧れた「フルスクラッチ」にチェレンジしてみたくなりました。

私が小学校のころはガンプラブームの名残があった時期でした。

当時の模型雑誌(ホビージャパンとかモデルグラフィックスとか)で,プロモデラーの方が,粘土やパテ,プラ板などでゼロから造形されていた記事を憧憬とともに眺めていました。

今はあのころより,材料が進化し,使える手段も(小学生のころよりは)増えました。

かわりに時間は無くなったけど,やってみたかったフルスクラッチに挑戦したくなってしまいました。

とはいえ,初心者が難しいものを作れません。

今回は,家族が描いたエジプトの謎多き神「メジェド」のイラストを基に,小さいフィギュアを作ってみました。

メジェドを作ってみる

まず,今回作るメジェドはこんな感じのイラストです。

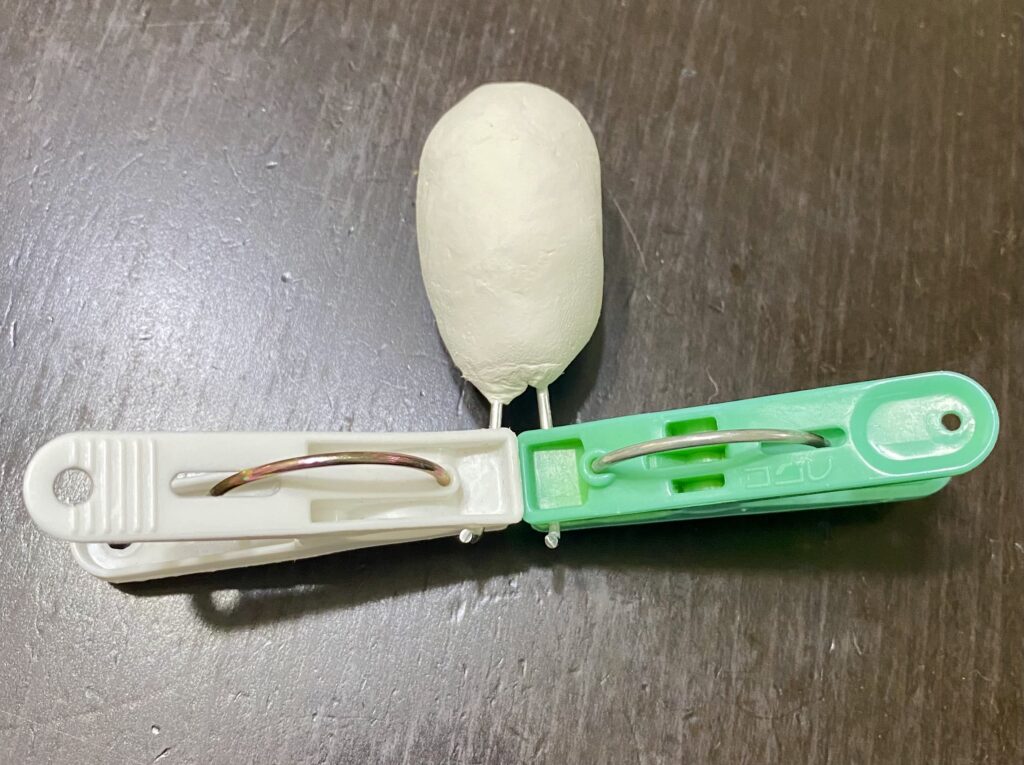

一応足があるため,土台を足含めてアルミ線で作り,胴体部分にアルミホイルを適当にくしゃくしゃにして巻き付けて芯を作りました。

ファンドで造形する

この芯に粘土を盛り付けていきます。

使ったのは,「ニューファンド」です。固めで切削性がよいとのこと。

基本的にボークスさん以外で入手しにくいですが,秋葉原で購入しました。

先人の知恵に従い,まずは適当にカットして霧吹き,ラップしてジップロックで保管。

一切れのまた一部だけ取り出して,こねこね。

まずは胴体部分に第一弾として盛り付けていきます。

ここで一旦乾燥。

少し作っては、また乾燥します。説明書的には4,5日乾燥が必要みたいです。

乾燥したらカチカチです。ナイフで削ったり、ヤスリがけできます。

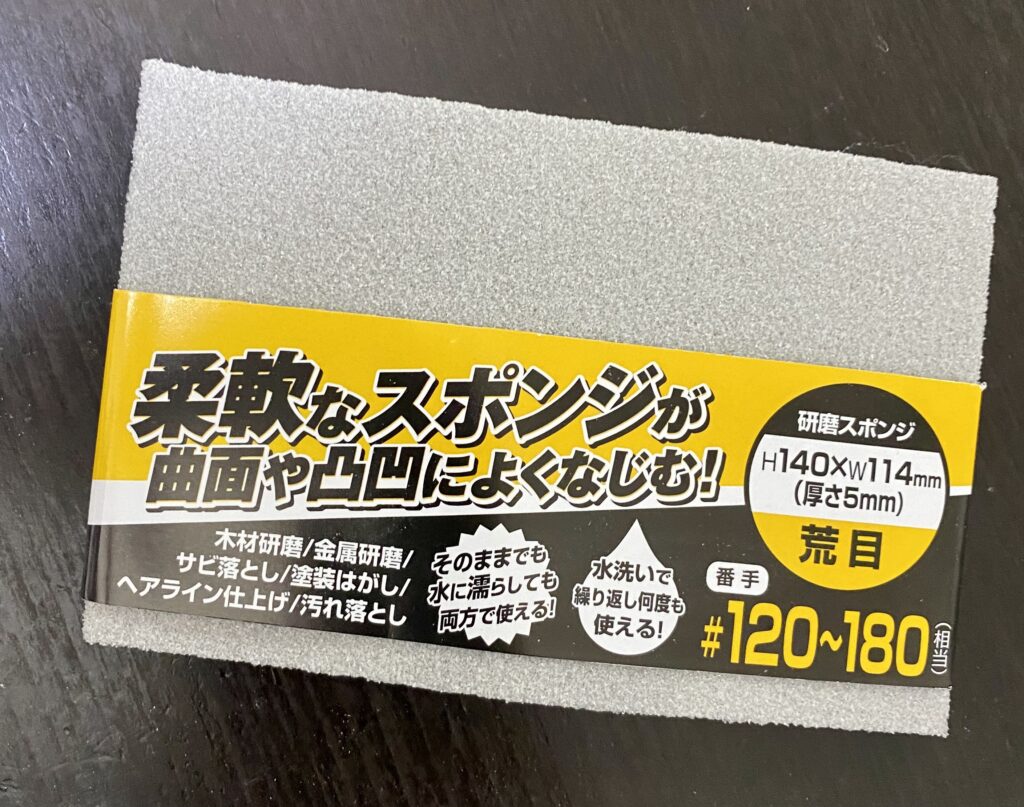

デザインナイフで粗々削ったあと、スポンジやすりでゴシゴシします。これは荒目ですが、もっと荒い番手からでもよかったかも。

表面を滑らかにしていきます。

ヤスっていくと、くぼみが大きすぎてならせない場所が分かってきましたので、そこに少しだけ粘土を追加して埋めます。足も付けてみました。

そしてまたヤスリがけ。

さらに、埋まりきらない小さなくぼみや穴に、ファレホのプラスチックパテを筆で塗って埋めます。水溶性なので、水でのばしながら使えるのが便利です。

このパテは白いので、石粉粘土に馴染みますね。

乾いた後、またヤスリがけをします。また埋め切れないところを再度パテで埋めます。乾いたらヤスリがけ。

自作の目のデカールを作ってみた

造形の完成が見えてきたところで、唯一の模様?である目の周りを用意します。

まず、ハイキューパーツさんのクリアデカールTHはがきサイズを用意。うちは白黒レーザープリンタがあります。なお、隠蔽力の問題で、レーザープリンタ用は下地が白で色は黒の時に使うべきだそうです。カラーで出したいときはインクジェット用を使うのが吉とのこと。

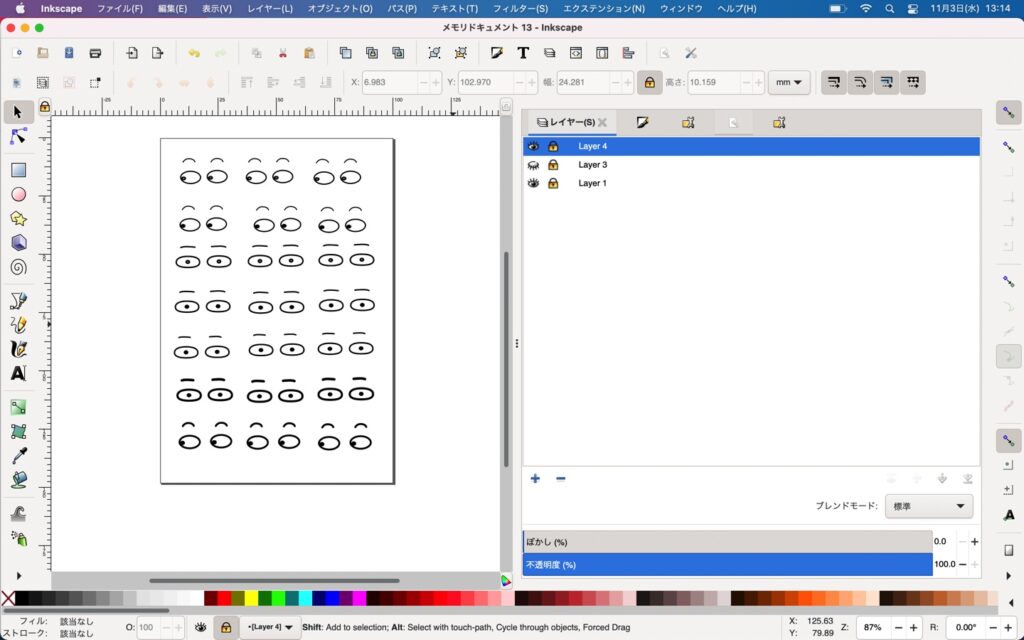

次に、印刷用の目のデータを用意します。inkscapeというフリーのベクターソフトで作ります。イラストレーターみたいなソフトです。

下絵を適当に用意して、それを下のレイヤーに配置し、丸形のオブジェクトを利用して目を作ります。

眉毛はペンツールで描きました。

フィギュアで大体の長さを測り、リサイズ。バージョン違いをいくつか作って配置します。

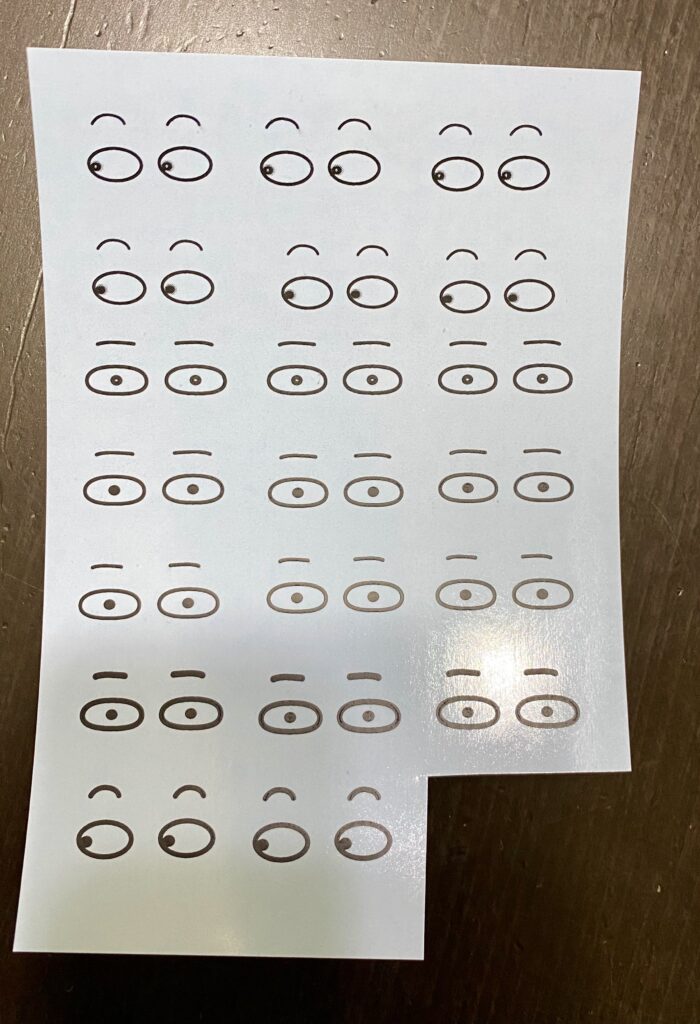

これをプリンターにセットしたクリアデカールTHに印刷します。設定は、高精細、はがき、厚紙にしました。

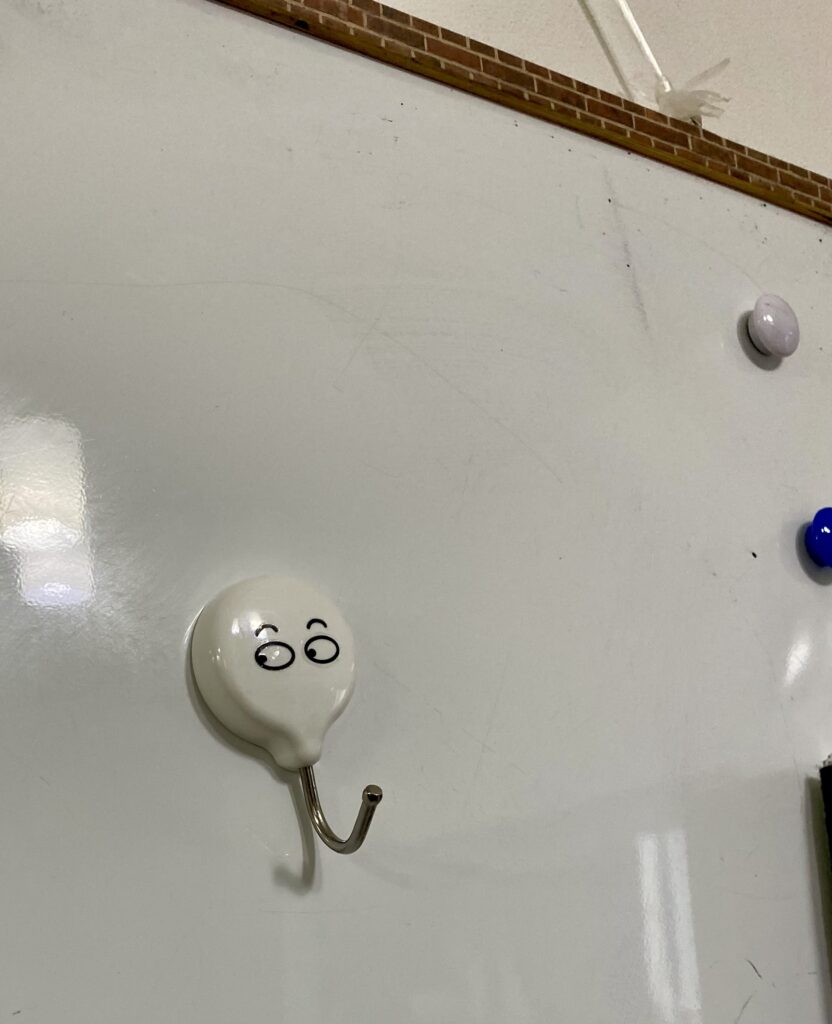

写真では折れ曲がってますが、きれいに印刷できました。カットした部分は、試しにマグネットフックに貼ってみた分です。

悪くない出来です。

なお、HIQパーツのデカールフィクサーを使ってみたのですが、はみ出た部分を拭き取る必要があることを知らなくて、ベッタベタ塗ってそのまま光沢クリアをスプレーしてしましました。

ま、経験値ってことで。

表面処理をなんとか終える

ファンドやパテを塗ったり削ったりして、何度か1000番くらいまでヤスリがけしました。

正直こだわるときりが無いので、塗装にうつります。

塗装に失敗する

Mr.プライマー・サーフェイサー1000(グレータイプ)を吹きました。色自体は全身白一色の予定ですが、ちょっと陰影が出ればと思ってあえてグレーで吹きました。

次にMr.フィニッシングサーフェイサー1500(ホワイト)を吹きました。影になる部分は薄めにして、ちょっと陰影が残ればいいかなと。

実はこの後、トラブルが・・・

エアブラシでホワイトを塗装しようと吹いたところ、とてつもないダマの飛沫が飛び出てきました。

調査の結果、20年選手のエアブラシが壊れたようです。

乾燥後、ヤスリがけして表面をならしました。

あらためてタミヤ ファインサーフェイサー ホワイトをスプレーで吹きつけ。メーカーを変えたことに意味は無いです(事務所の近くの新橋の直営店でサクッと買えたので)。

このサーフェイサーは白いので、これで塗装完成としました(正直面倒になってきました(笑))。

目のデカールを貼る

自作の目のデカールを貼っていきます。

まずはデザインナイフで周りを切り抜きます。そこまで攻めてません。

水にふやかして浮かせて、貼っていきます。

またもトラブル発生!水に入れただけで右目と右眉毛のトナーが剥がれてしまいました。

貼り直すこともできますが、あえてこのまま乾燥させ、あとで黒でレタッチしてみます。

綿棒でコロコロしながら水分を取りつつ、気に入る位置にずらしていきます。

円柱形のため、端っこが浮き気味です。デカールソフターをチョンチョンとつけて、綿棒でコロコロ拭き取りつつ馴染ませます。

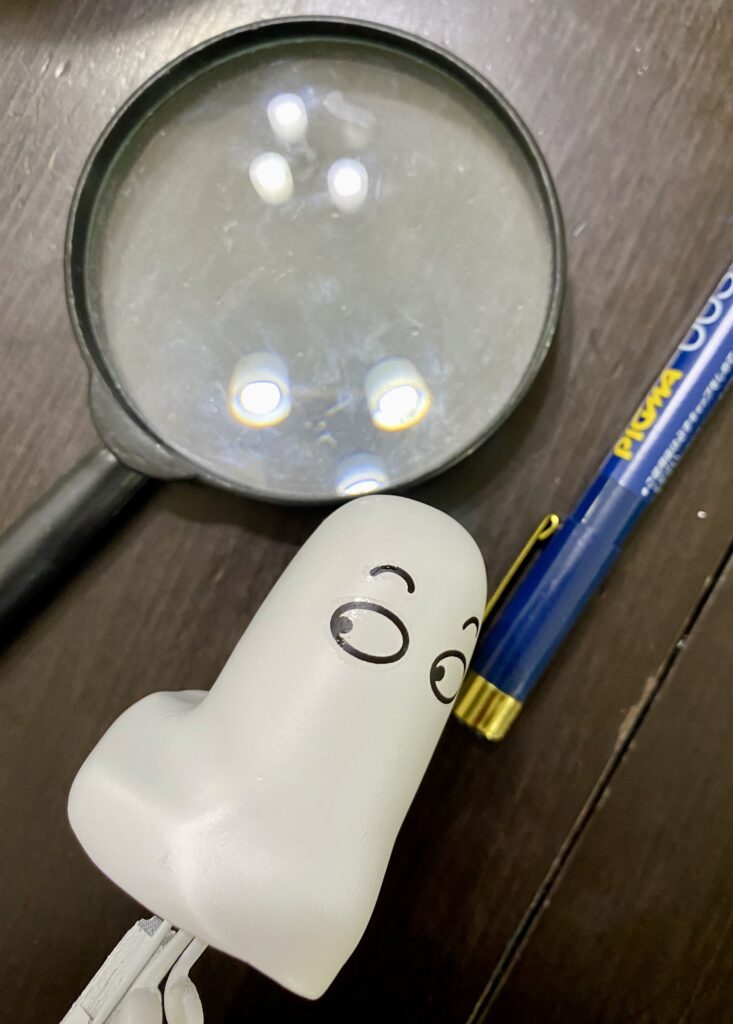

目のレタッチをする

欠けてしまった目のデカールを修正します。

PIGMAの003ブラックというものすごく細いペンで欠けた部分を描きます。

ルーペで拡大しながら慎重に塗りました。いい感じです。

乾燥後、クレオスの水性トップコート(つや消し)を軽く拭きました。

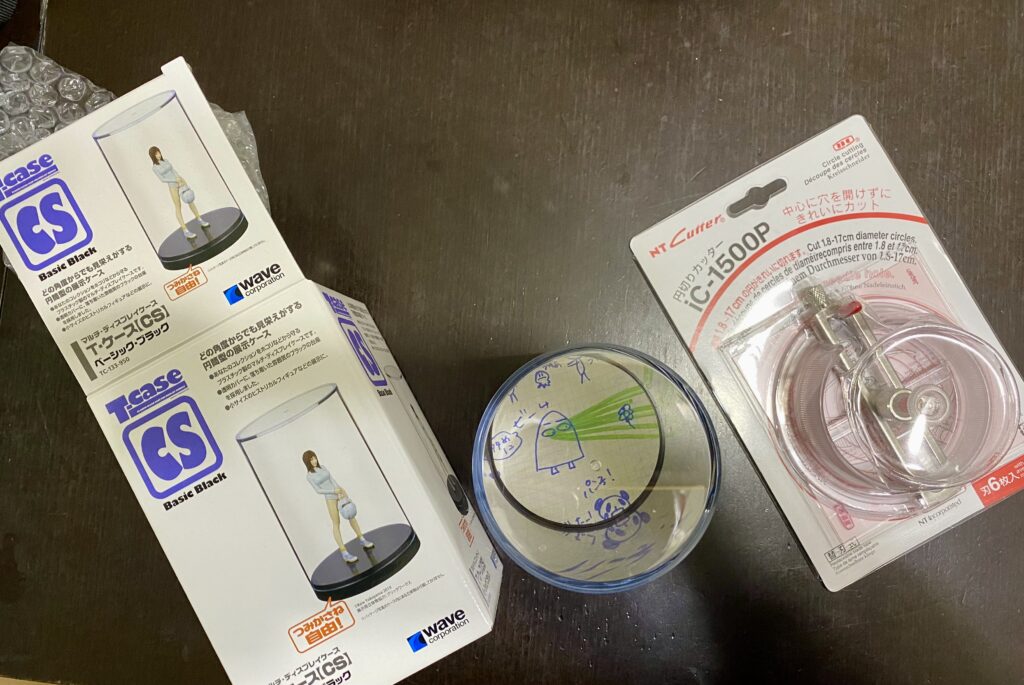

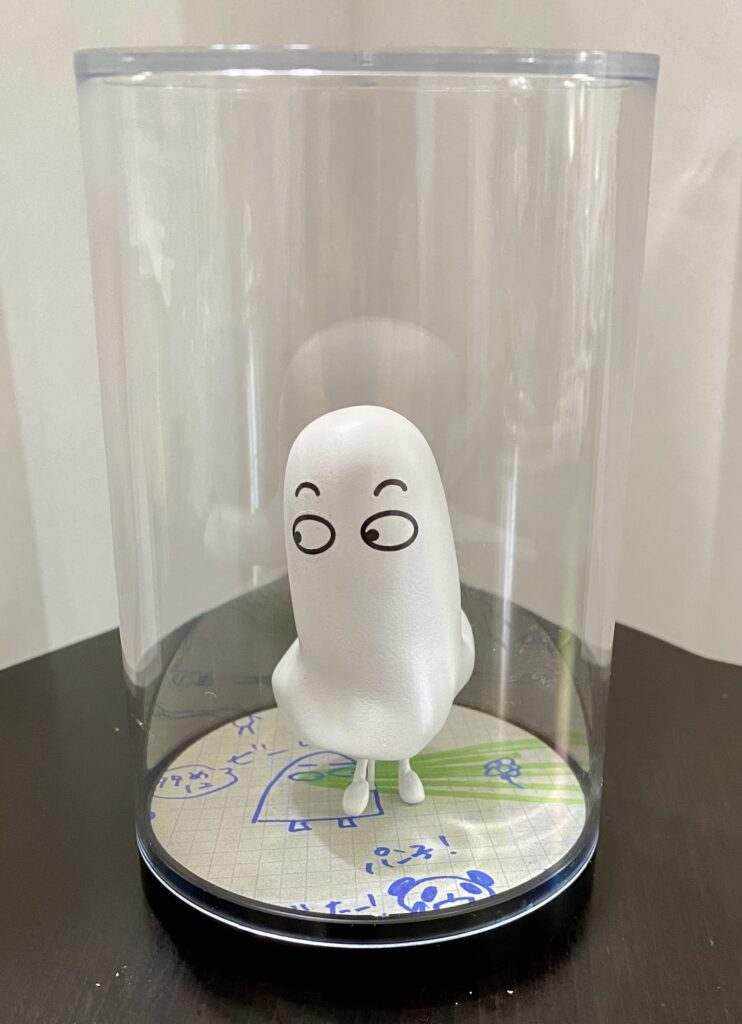

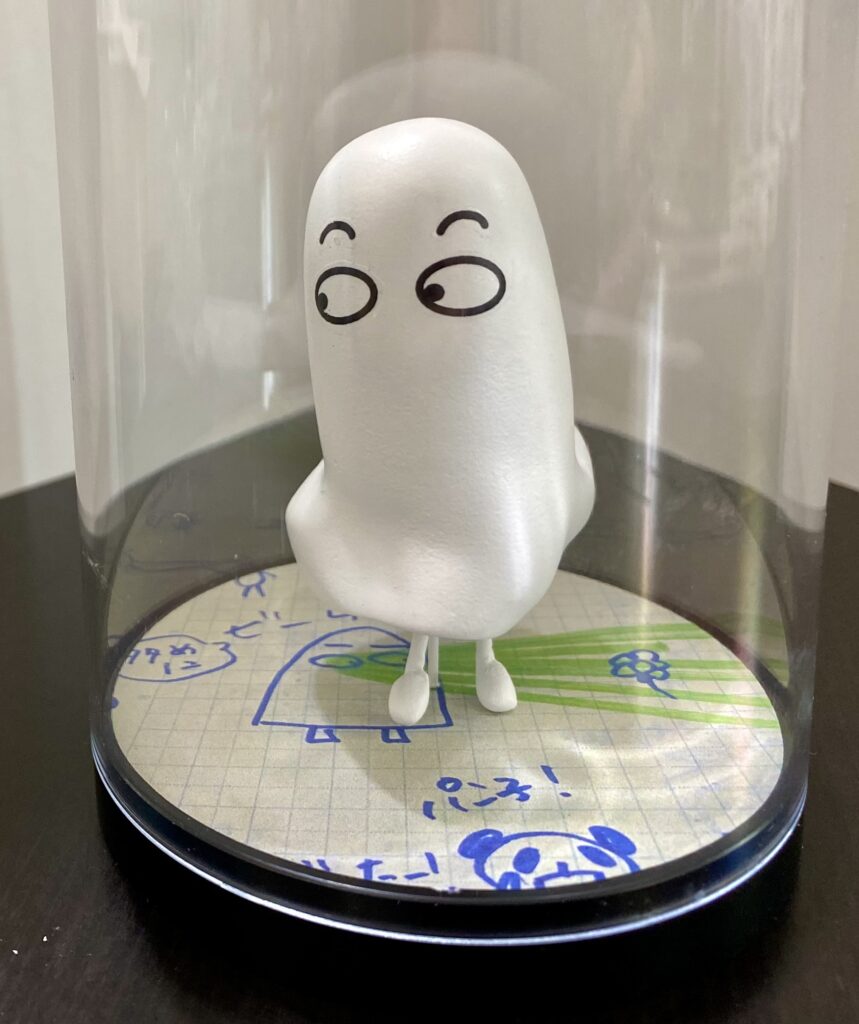

ディスプレイケースで遊んでみる

今回のフィギュアは少し高さがあるので、いつもガチャガチャフィギュアを入れている百均ケースには入りません。

そこで、ちょうどいい高さのケースを探しました。ちょっと背が高すぎなんですが、WAVEのT-CASE(CS)ベーシック・ブラックにしました。

土台でちょっと遊んでみます。

造形の元になった、家族が描いたイラスト(落書き)を写真に撮ってインクジェットプリンターで印刷。

それを円切りカッターで、土台の大きさぴったり(くらい)に切り抜きます。附属のスケールではぴったりが難しかったので、別の裏紙を何度か試し切りして、現物合わせですりあわせていきました。

切り抜いた紙を普通のスティックのりで土台に貼り付けます。イラストから飛び出てきたイメージです。

フィギュアを立てるために中心に真鍮線の入る穴を開けるのですが、いかんせん土台のプラスチックは薄すぎます。そこで、裏から百均の木の切り株(小さいです)をセメダインスーパーXGで貼り付けて、穴のための裏打ち補強にします。

土台の真ん中当たりに1mmのピンバイスで穴を開けます。貫通しないようにと気をつけてましたが、貫通しました(笑)

真鍮線も1mmのため、かなりキツキツでした。

穴に突き刺して完成です。

完成

色々不満もありますが、初めてのフルスクラッチにしては、自分的に上出来です。

ファンドの使い勝手や自作デカール、塗装など、自分なりに失敗の経験値を積めました。

また次の造形を楽しみたいなと思います。