Author Archive

記事「相続人でない方に報いる〜特別寄与料」を追加しました。

遺産分割において親の介護、特に義理の親の介護がしばしば争いとなります。

今までは、義理の親の介護をしても、お嫁さん・お婿さんがその労力に見合った報いを受けることはできませんでした。

一方、近年、そうした不公平が解消されうる民法改正がされています。

その制度、特別寄与料についての解説を追加しました。

https://tamura-bengoshi.com/isanbunkatu_tokubetsukiyo/

ぜひご覧下さい。

交通事故の逸失利益、減収がなくてももらえるの?弁護士が解説

この記事のまとめ

交通事故で身体にダメージを負っても、実際に収入が減らなければ逸失利益がもらえないのが原則です。

ですが、自分の特別な努力で減収を防いだなら、それを具体的にアピールすることで裁判所が逸失利益を認めることがあります。

がんばって働いたら収入が減らなかった!

交通事故で身体に被害を受けると、おもうように働けなくなることがあります。

その結果、収入が減ることもあります。

このような事故が無ければ得られた利益を「逸失利益」といいます。

当然逸失利益も交通事故の損害なので、加害者に請求したいところです。

ところが、身体がつらくても頑張って働いた人の中には、収入が減らなかった人もいるでしょう。

この場合にも、逸失利益はあるのでしょうか。

裁判所は差額を払うべきと考えている

後遺症によって収入が減る逸失利益については、二つの考え方があります。

ひとつは、働く能力自体が損なわれたのであるから、喪われた労働能力自体が損害であるという考え方です(労働能力喪失説)。

自賠責保険の後遺障害等級はこの考え方を基にしています。

後遺障害等級は、実際に減収が発生している場合には、裁判所はこれをベースに損害を認定します。

しかし、裁判所は基本的には、あるべき収入と現実収入との差額を損害とみています(差額説)。

ですので、等級認定があったとしても、実際に収入減少しなかった場合には逸失利益を認めないのが原則となっています(最判昭和42年11月10日民集21巻9号2352頁)。

一方、仮に収入が減らなくても、特別の努力をしたことによって収入が減らなかった場合や、昇級や転職に不利益が生じるおそれがある場合などの特段の事情がある場合には逸失利益を認めるとの判断をしました(最判昭和56年12月22日民集35巻9号1350頁)。

どんな場合に逸失利益が認められるの?

では、上記の「特段の事情」とはどのような場合でしょうか。

今までの裁判例では主に以下のような場合に特段の事情が認められました。

(東麗子「減収が無い場合の逸失利益算定の認定傾向について」交通事故相談ニュース47号2頁参照)

・昇進や昇給に不利益が生じるおそれ

・具体的な業務への支障

・転職

・本人の努力(具体的に)

・周囲の助力

このほかにも事案に応じた要素が検討されますので、これに限らないでしょう。

どのくらいの額が認められるの?

特段の事情が認められれば、後遺障害認定どおりの逸失利益が認められる場合もあれば、それより減額して認める裁判例も多いようです。

頑張りをみとめてもらおう

このように、実際には収入が減少していなくても、その努力を裁判所が認めてくれる場合があるのです。

交通事故の逸失利益がとれないとあきらめないで、自分や周囲の努力、将来への不安などをアピールしましょう。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

これは誰が飲んだ酒だ!?接待交際費?個人の飲食?弁護士が解説

このコラムのまとめ

ホステスがいる店に行った費用を接待交際費として計上し、税務署に否認された事案です。

納税者は、毎回ボトルを空けるなど酒を飲む量が一人分では無いから、複数人での利用であって接待であると主張しました。

これに対して裁判所は、ホステスだって飲むんだから、一人で行ってもボトルは空くでしょ、と判断しました。

お客さんと接待で行く店です

現在、新型コロナウィルスの影響で下火ですが、昔からお客さんをもてなす「接待」は営業活動として行われてきました。

ちょっと昭和のイメージですが、いわゆるスナックやクラブなどの夜のお店に行ってもてなすヤツですね。

接待は営業活動ですので、その飲食費は税務上、接待交際費=経費として計上できるはずのものです。

裁判所が接待交際費を認めてくれない!

しかし、税務署はなんでもかんでも接待交際費を認めはしません。

ある会社が、接待交際費を計上して税務申告したところ、税務調査によって個人的な飲食では無いかと指摘された事案がありました(東京地方裁判所令和2年3月26日 平成30年(行ウ)第112号他)。

この事案は、税務署の指摘を認めてすでに修正申告していたり、事案としては複雑な点がありますが、ここでは単純に一つの論点だけで考えてみます。

この酒量は大人数!なら接待でしょ?

この事件は、いわゆるホステスが接待するクラブを利用した料金を接待交際費として計上していたのですが、板橋税務署長(処分行政庁)は,納税者は取引先等を接待した事実がないにもかかわらず,これを交際費として総勘定元帳に記載していたとして、重加算税の各賦課決定処分をしました。

これに対し納税者は,以下のようなおもしろい主張をして,個人の飲食費では無く複数人での飲食であった,すなわち接待だと主張しました。

「Aは,本件各クラブを利用する都度,毎回のようにウイスキーやブランデーのボトルを注文していた。本件各クラブにはボトルキープの制度があるため、新たなボトルを注文するということは,前回注文したボトルを飲み干しているということを意味する。Aが1人で本件各クラブを利用していたのであれば,毎回ボトル1本分という大量のアルコールを摂取していたことになり,その健康を害した蓋然性が高いというべきであるが,現実には健康を害していない。このことは,Aが本件各クラブを複数人で利用していたこと,すなわち接待等の目的で本件各クラブを利用していたことの証左である。」

(東京地方裁判所 令和 2年 3月26日 平成30年(行ウ)第112号他)

要するに、「毎回じゃんじゃんボトルを入れてたけど、こんなの一人では飲めないでしょ。大人数で飲んだってことだから、これは接待だよね?」というなかなかの論理です。

ホステスも飲みますよね?

これに対して,裁判所は以下のように判断し,認めませんでした。

「本件各支出額は,その全てがAの個人的な飲食代金であったと認めるのが相当である(なお,上記のとおり,本件各支出額にはAが複数人でクラブを利用したものも一部含まれているが,その割合はごく僅かなものである上,これら複数人の利用について原告らの事業関係者に対する接待等であると認めるに足りる証拠もなく,上記に認定した事情も考慮すると,本件各支出額の全てにつきAの個人的な飲食代金であったと認めるのが相当である。)。

本件各クラブのような接待飲食店では,客が注文したボトルのウイスキー等をホステスが客の許可を得て飲むことがあり,Aも本人尋問においてそのようなことがあったと認めていることに照らせば,原告らの上記主張はその前提を欠くものである。」

つまり,ボトル全部を一人で飲めば健康を害するけども,そうならなかったのだから複数人で飲んだ,という主張に対して,ホステスにも飲ませるのだから,お客が複数人とはかぎらない,と判断したわけです。

裁判官が、こういうお店のシステムを分かった上で判断したもので,裁判官もそういう経験があったのかなぁなんて思うとなかなか趣深いですね。

極彩色の不動明王!ガチャガチャの仏像にファレホで筆塗り!

ガチャガチャの玉手箱や

子どもの付き添いで、池袋のガチャガチャがいっぱいあるお店「ガシャポンのデパート 池袋総本店」に行きました。

ここは本当にたくさんガチャガチャが置いてあります。同じような景色がずっと続くので、この奥は鏡?と勘違いしてしまいます。

キャラクターもの以外にもたくさんのガチャガチャがありました。

その中の、「和の心 仏像コレクション4」というガチャをやってみました。出たのはノーマルの不動明王。

これにファレホで極彩色の筆塗りをしてみたいと思います。

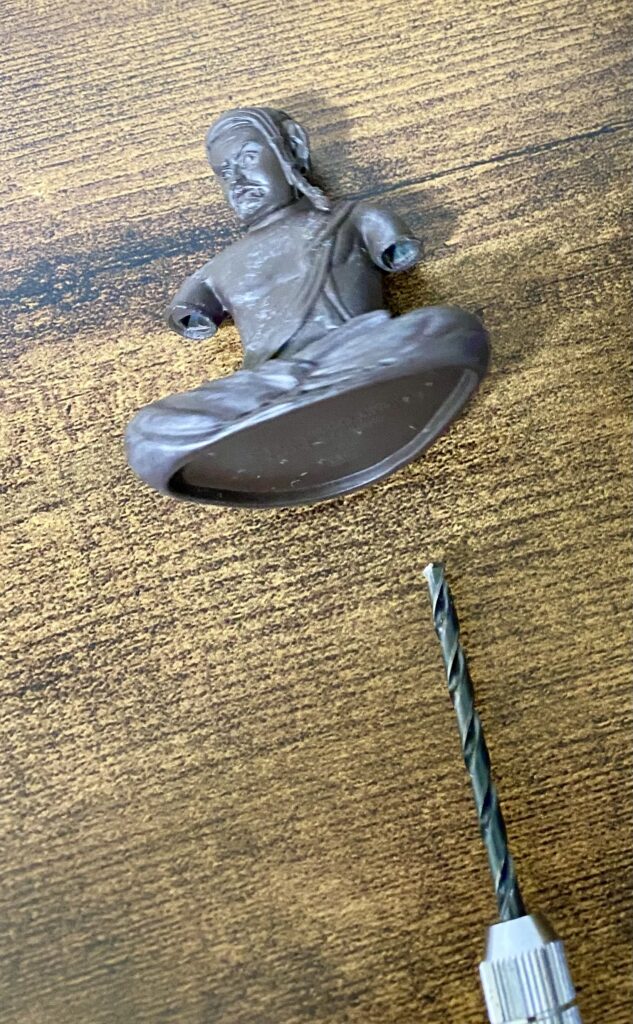

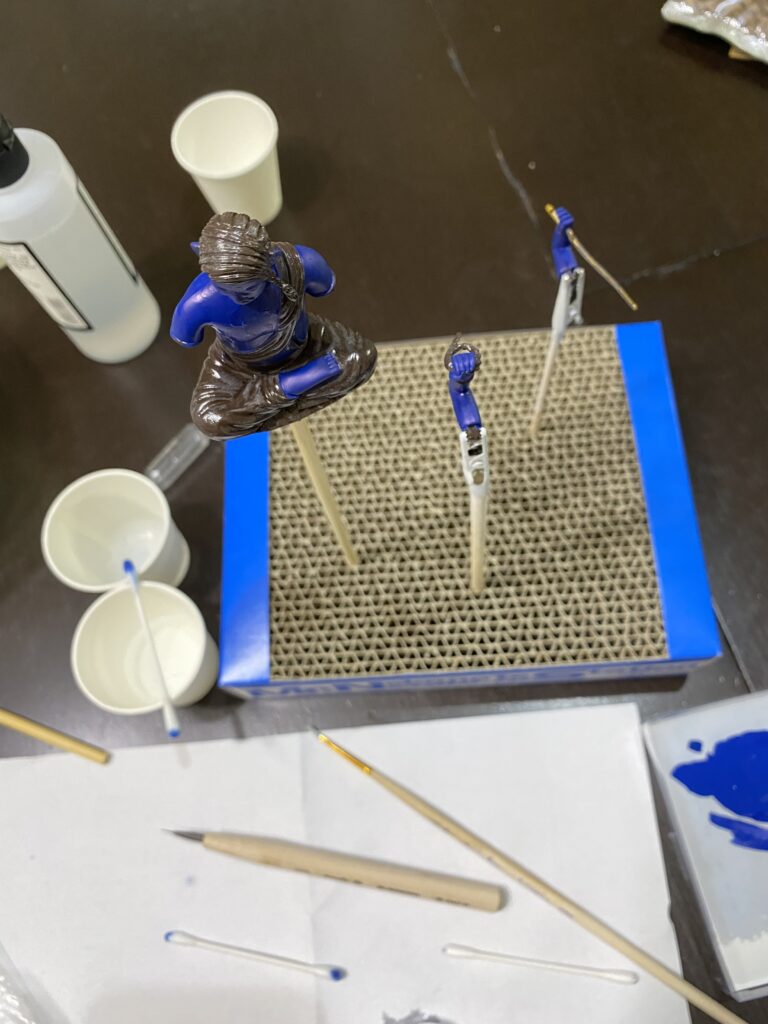

まずは下地処理

まずは食器用洗剤でゴシゴシ洗います。キッチンペーパーで水気を拭き、1日程度乾燥のため放置。

剣以外は茶色一色で、整形色?と思ったのですが、ヤスってみると灰色の下地が現れました。

素材がPVCということもあり、そのまま塗っても塗料がのらず上手く塗れないと思います。全部塗料をやすりで落とすのも面倒なので、上から下地となる塗料を塗ることにしました。

塗りやすいように、持ち手をつけます。

見えない下部にピンバイスで穴を開けます。

先が細くなっている使い捨ての箸を突き刺します。

塗装用の台座に刺します。

下地に塗るのはミッチャクロン マルチクリア。染めQという、布など塗りにくい素材にガッチリ食いつく塗料のメーカーさんです。

匂いがするので外で塗装しました。説明書によると、1,2回重ねればよくて厚塗り不要とのことでした。透明なので塗れているのかよく分からないこともあり、やや厚塗り気味になったかもしれません。

乾いても、ちょっとべたつく感じがありました。でもファレホ(塗料)の食いつきは良かったです。

なお、スプレーの容量はかなりあります。今回使った量はごくわずかでした。

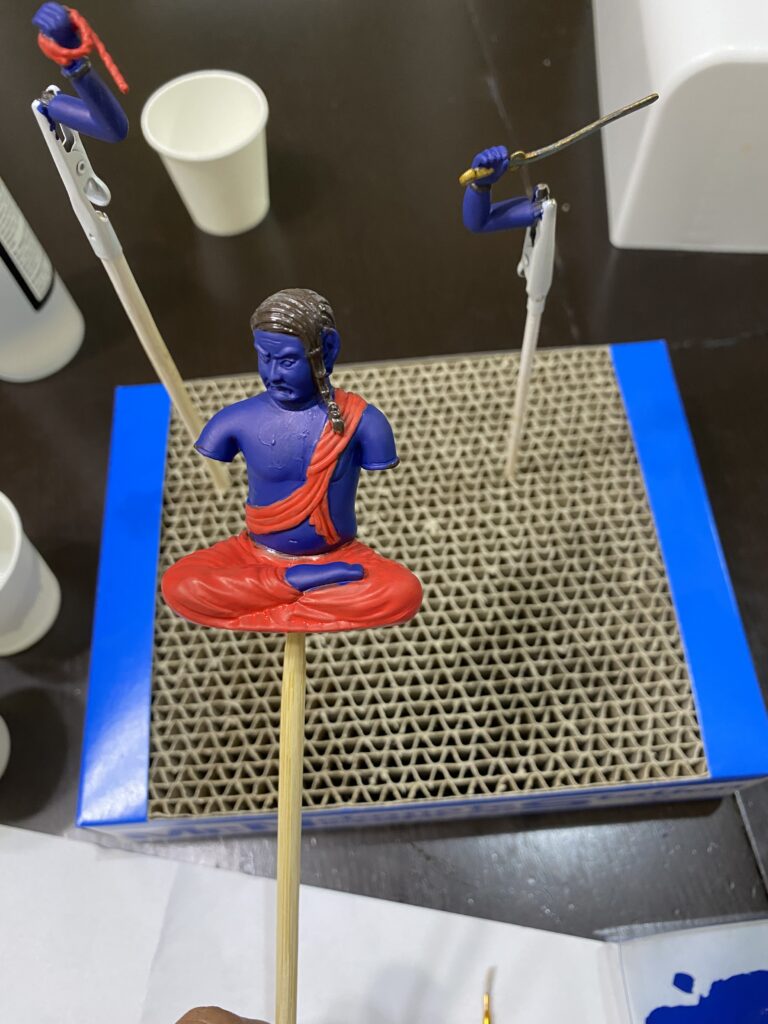

ファレホで筆塗り

水性アクリル塗料のファレホを使って、筆塗りしていきます。

シンナーが入っていないので、換気いらずで、子どもも結構楽しんで塗ってくれました。

身体は、少し黒を足して暗くした青で塗装。2,3回重ね塗りすれば下地の透けや筆ムラも気にならなくなりました(胸と背中は厚塗りしすぎて失敗しました)。

衣装は赤。手元にあったマゼンダをほぼそのまま使っています。

髪は黒。

ファレホは乾いてくると、色味が落ち着いてきます。

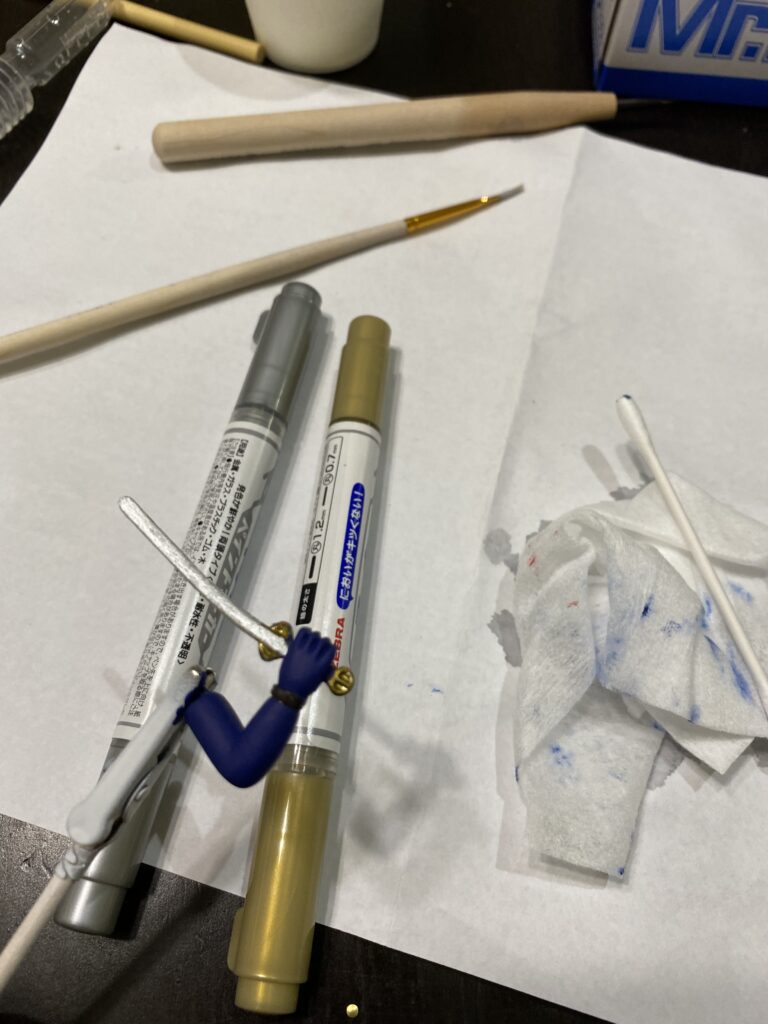

目が難しい!面相筆で白を入れて、黒目は細いペンで入れました。

剣はマッキー ペイントマーカー シルバーとゴールド。

特にゴールドがすごい!鮮やかにキラキラと発色してくれます。

おなかの奥まったところはペンの軸が当たって届きません。紙に押しつけてインクを出し、筆で塗りました。

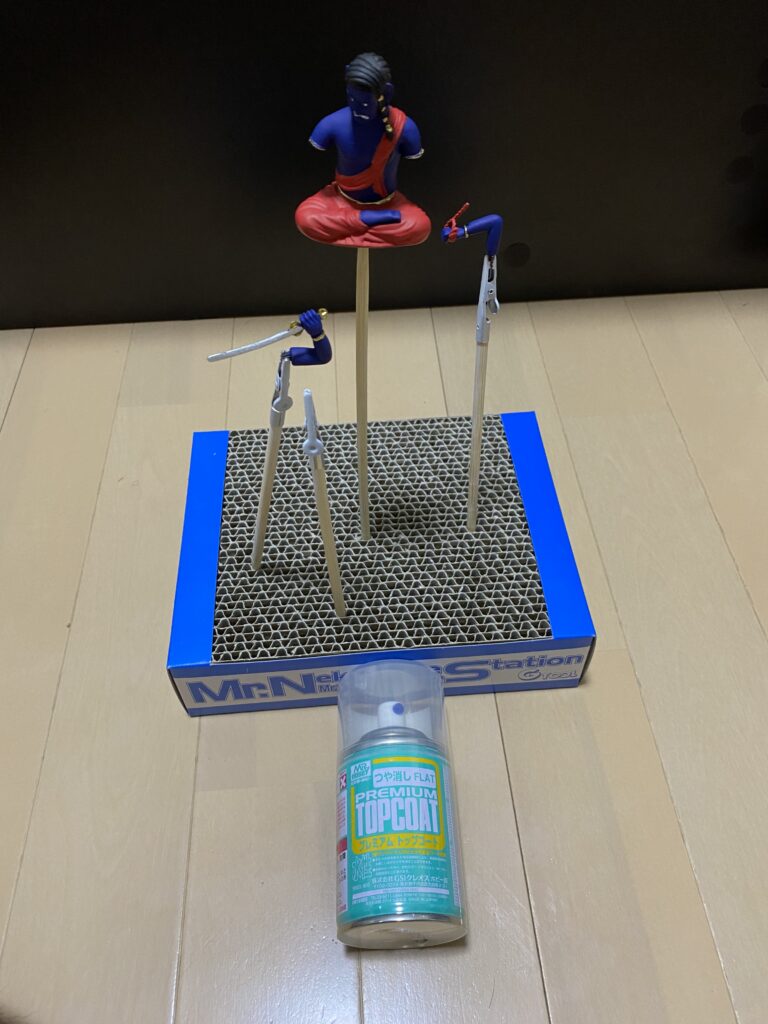

2日ほど乾燥させた後、塗膜保護のため クレオスのプレミアムトップコート つや消し(水性)を吹きました。

そして完成!

写真撮ってるうちに腕が緩んできました。あとで接着した方がよさそう。

ガチャガチャの塗り直しの良いところは、なんと言っても素材が安い!小さいのでわりとすぐ完成しますし、塗って遊ぶにはちょうどいいと思います。

百均のクリアケースに入れました。

令和3年プロバイダ責任制限法の改正!迅速なSNS投稿の削除ができるように!弁護士が解説

このコラムの要約

令和3年にプロバイダ責任制限法が改正され、①今まで2回の裁判手続が必要だった発信者の情報開示を1回の手続でできるようになりました。また、②該当するか疑義があったSNSへの情報開示が明確に適用可能になりました。

きっかけ

契機は2020年5月23日のプロレスラー木村花氏が死去したことでした。

いわゆるレアリティ番組への出演により、木村氏はSNS上で常軌を逸した誹謗中傷を受けていました。

事件を受けて国会での改正作業が活発化し、2021年2月、プロバイダ責任制限法の改正法が同年4月21日に成立しました。

削除するのに手間が掛かりすぎる!

SNSなどによる誹謗中傷の投稿を消し、発言者に損害賠償請求をするにあたって、今までは以下のような問題がありました。

違法な書き込みがあった場合、これまでは、①まずその書き込みなどを掲載している運営者(コンテンツプロバイダ)にIPアドレスなどの発信者情報開示仮処分を行い、②これを基にして経由した通信会社(アクセスプロバイダ)に契約者の氏名住所等の開示を請求する訴訟をするという、2段階の手間が必要でした。

さらに、最終的には、特定した侵害者に対して損害賠償請求訴訟を提起するという三段階目の手間が必要になります(この点は改正後も変わりません)。

発信者情報開示専用の新たな裁判手続ができた

そこで、改正法では、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続という非訟手続を新設しました。

新しい手続は、コンテンツプロバイダへの手続とアクセスプロバイダへの手続を合体して1回の非訟事件で発信者を特定できるのが特徴です。

そもそも、アクセスログなどは3か月から半年で消失してしまうので、1回の手続で素早く終わることも大変重要な点です。

この手続で発せられる命令は、発信者情報開示命令(改正法8条)、提供命令(15条)、消去禁止命令(16条)があります。

ログイン型サービスへの対応

また、プロバイダ責任制限法は、制定当時の主流であった掲示板などを想定していました。

一方、現在はSNSなどのログイン型サービスによる権利侵害投稿が問題になることが多いです。

しかし、ログイン型サービスの発信者情報がプロバイダ責任制限法で対象とされるのか、などに疑義が生じたため、これを解消するよう法改正が行われました。

具体的には、ログイン時情報などを侵害関連通信(5条3項)と定めて、発信者情報の開示請求を認めるようにしました。

また、侵害関連通信に関わる発信者情報を特定発信者情報(5条1項1号ないし3号)と定めて、コンテンツプロバイダにこの開示を求める請求権を認めました。

さらに、アクセスプロバイダに対しても、ログイン時情報の開示請求を認めるため、開示関係役務提供者(5条2項)の範囲を拡大しました。

今後の利用が期待される

これらの改正法は少なくとも2022年以降に施行されます。

1回の手続で迅速に情報開示がされること、SNSなどログイン型サービスに対しても効力を及ぼすことが明確になりました。

新しい手続によって、迅速な削除や損害賠償請求ができるようになって、今後の権利救済に資することが期待されています。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

重要事項説明が無ければ特約は無効?それとも有効?弁護士が解説

このコラムのまとめ

重要事項説明が無いと、特約など契約内容が無効になるのでしょうか。

賃貸借契約の有効性は、主に契約書の内容などによって判断され、仮に重要事項説明が欠けていても、直ちに賃貸借契約の内容が無効にはなりません。

あくまで契約書をチェックする努力が重要です。

重要事項説明って・・・無いとどうなる?

家を借りる時、仲介の不動産屋さんで契約内容の説明を受けますよね。

これは、宅地建物取引士による重要事項説明という手続です(宅建業法35条)。

宅地建物取引士は、一定の事項(宅建業法35条1項各号、ただしこれに限定されない)を契約時に説明する義務があります。

これに違反した場合、宅建業者に対する損害賠償請求などが考えられます。

重要事項説明が欠ければ、賃貸借契約が無効になるの?

一方で、重要事項説明がなければ、不動産の賃貸借契約や売買契約が成立しないのでしょうか。

この点について判断した、東京地方裁判所令和2年9月23日判決を見てみましょう。

この事件は、貸主が退去時のクリーニング特約に基づいて元借主にクリーニング代を請求したところ、元借主が、特約が宅建業者によって説明されていなかったので無効だと主張した事件です。

そもそもクリーニングはしなきゃダメなの?

まず前提として、退去時のクリーニングは、いわゆる通常損耗にあたり、本来は借主が原状回復する義務はありません。

そのため、賃貸借契約において、特約として、借主が退去時のクリーニングをすべきことが定められることが多いです。特約としてきちんと合意されていれば、基本的に有効です。

しかし、本件では、契約が郵送で行われたため、宅建業者による重要事項説明が(特約に限らず全て)行われなかった可能性が高いと裁判所が認定していました。

この場合に、クリーニング特約は有効なのでしょうか。

特約が合意になる条件

この点、特約として有効かどうかは、明確に合意しているかどうかにかかっています。

詳しく言うと、裁判所は以下のように判示しています。

「少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。」

(最高裁平成17年12月16日第二小法廷判決・裁判集民事218号1239ページ参照)

そして、裁判所は、以下のように説明して、本件では特約は明確に合意されていると判断しました。

「これを本件についてみるに,本件契約書においては,特約事項として,入居の期間,契約終了理由,貸室の汚損の程度及び汚損の原因の如何にかかわらず,貸室及び附属部分のハウスクリーニング費用(床,壁,天井,建具,水廻り及び設備機器等の清掃費用を含む。),並びにエアコンのクリーニング費用を,原告が全額負担することが明記されている。そして,その算出方法として,ハウスクリーニング費用については,貸室面積35平方メートル未満の場合には一律3万5000円(税別),貸室面積35平方メートル以上の場合には,貸室面積(単位:平方メートル 小数点以下四捨五入)×1000円(税別)となること,エアコンのクリーニング費用については,壁掛けエアコン1台あたり金10000円(税別)となることが,それぞれ明記されており,いずれの算出方法及び額も,一義的かつ明確である。

そうすると,本件においては,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているといえ,その旨の特約が明確に合意されていると認められる。」

(東京地方裁判所令和2年9月23日判決)

まとめると、ハウスクリーニングとエアコンクリーニングについては、その範囲が明確に規定され、賃借人の負担とされていたこと、費用も計算が明確に可能なように規定されており明確であったことを理由として、この契約書に調印した賃借人は明確に特約に合意していたと認定しました。

重要事項説明が無ければ特約は無効?

では、重要事項説明が無かったことが、特約を無効にするでしょうか

裁判所は、重要事項説明が無かったからと言って、直ちに特約の明確な合意が無かったことにはならないと指摘しました。

そして、契約書において、特約が一義的に明確な内容で規定され、わざわざ枠で囲って見やすくしており、郵送でこれを受け取った賃借人は十分な時間をかけてチェックできたはずであるとして、特約は依然として有効であると判断しました。

つまり、重要事項説明が欠けていても、契約内容が直ちに無効にはならない、ということです。

重要事項説明が無いのは言語道断ですが、重要事項説明に頼り切ってはいけません。自分で契約内容を確認する努力が大事ですね。

自分では契約書の内容がよく分からないこともあると思います。その時は、弁護士など法律の専門家に相談してみましょう。

転ばぬ先の杖ですね。

物損と人損の複雑な関係!同じ事故でも消滅時効の期間がちがう?弁護士が解説

このコラムのまとめ

交通事故において、人損と物損は消滅時効の起算点や期間が異なります。

最高裁は、物損については、症状固定時からではなく、多くの場合は事故発生時から消滅時効期間が進行すると判断しました。

物損については、人損よりも先に和解や提訴をしなければならない場合があるでしょう。

消滅時効は常に意識しなければならない

交通事故を法律問題として扱うとき、そこにはたくさんの論点があります。

その中でも、実際に大きな影響を及ぼすものに、消滅時効があります。仮に消滅時効期間を過ぎてしまった後では、加害者に時効を援用されたら、被害者は損害賠償請求できません。

ミスした場合の損失が大きいため、消滅時効を意識することはとても重要です。

ところで、交通事故には、身体や生命の損害である「人損」と、車など物の損害である「物損」があります。

消滅時効は、この損害の種類によって異なるのでしょうか。

人損の消滅時効期間

身体の傷害(人損)の消滅時効の開始時期は加害者と損害を知ったときから5年です。条文は以下のようになっています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

改正後の民法によると、724条の2が適用されるわけですね。

人損の時効の起算点

人損の消滅時効は,いつから開始するのでしょうか。

死亡の場合を除いて、人損は要するにケガです。ケガはおおくの場合だんだんと治癒していきます。

治療の結果、もうこれ以上治らない、という時点(「症状固定時」といいます)から時効は進行します(後遺障害による損害の場合です。厳密には治療費は事故発生時から消滅時効期間が進行すると考えられますが、実務上、症状固定時からと扱うことがあります)。

交通事故でケガをしたら、入院や通院などして普通はしばらく治療します。ですので、事故後すぐに症状固定とは通常なりません。

物損の消滅時効期間や起算点

交通事故では、人損がある場合,普通は物損も生じることが多いですね。物損の消滅時効はどうなっているのでしょうか。

まず、物損の場合は、民724条が適用されますから、消滅時効期間は3年です。

次に、物損はいつから時効期間がスタートするのでしょうか。消滅時効の起算点の問題です。

物損は、要するに車両等の破壊ですが、普通は、交通事故が発生した時点で、当事者は車などが破壊されたことを認識します。

ですので、物損の消滅時効の起算点は、ほとんどの場合、事故発生時となるでしょう。

先に物損が消滅時効にかかってしまう?

ところで、物損は事故発生後すぐに時効期間が開始して3年で時効になりますが、人損はケガの症状固定まで時効が開始しませんし、開始しても5年です。

そうすると、交通事故で物損と人損の両方があった場合、物損が先に消滅時効にかかるのでしょうか。

最高裁は物損の消滅時効は事故の時から進行すると判断

この点,先に物損が時効にかかるとすると,症状固定まで長く掛かっている事案の場合は物損については先に提訴せざるを得ません。

これでは過失割合など、人損と重複する論点を先行して争う必要が生じて面倒です。

しかし,最高裁は,人損と物損は別であるとして,基本的に物損の加害者と被害を知ったとき(ほとんどの場合は事故時でしょう)から時効は進行するとしました(最高裁判所第三小法廷令和2年(受)第1252号 令和3年11月2日判決)。

このため,人損も物損もまとめて症状固定後に争うと言うわけにはいきません。先に物損を提訴しないと物損が消滅時効にかかってしまいます。

ただし,過失割合に争いがない場合には,先行して物損が解決することも多いでしょう。場合によっては、加害者と消滅時効を主張しないとの合意が取れる可能性もあります。

物損の時効にも目配りを

今後は,物損の消滅時効期間についても気をつけて,時効完成前に提訴する必要があります。

人損も物損もあって過失割合に争いがあり,かつ症状固定まで時間が掛かる場合には注意が必要です。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

令和元年会社法改正を弁護士が解説!取締役の賠償責任保険に特に注意!

このコラムのまとめ

令和元年会社法改正が2021年3月に施行されました。

これらの改正は、主に公開会社など比較的規模の大きな会社が対象となる規律が多いです。

一方、取締役の補償契約および賠償責任保険契約についての改正は、中小企業にも大きな意味があります。注意して対応しましょう。

1 令和元年会社法改正は、2021年3月に施行!

令和元年会社法改正は、大部分が令和3年3月1日に施行されました。

主な内容は、監査役設置会社における社外取締役の選任義務など、1.取締役とコーポレートガバナンスに関連する改正が主となっています。

また、2.日本企業の成長を促す政策の一環として、株主総会の運営に関する見直しが

されました。

さらに、3.社債管理補助者制度、4.株式交付制度が新設されました。

これらの改正は、主に公開会社など比較的規模の大きな会社が対象となる規律が多いです。

一方、取締役の補償契約および賠償責任保険契約についての改正は、中小企業でも注意が必要です。

以下、各改正内容を解説していきましょう。

2 取締役とコーポレートガバナンス関係の改正

取締役とコーポレートガバナンス関係の改正としては、以下の改正が行われました。

- (1)取締役の報酬等に関する規律の見直し

- (2)補償契約および役員等賠償責任保険契約に関する見直し

- (3)社外取締役に関する規律の見直し

(1)取締役の報酬等に関する規律の見直し

従来から、取締役の報酬については、不当に高額な報酬を防ぐ(いわゆるお手盛り禁止)趣旨での規制がありましたが、一方で、適切に報酬設定することでより取締役が働く動機付けをする(インセンティブ)必要があります。

そこで、以下のような改正が行われました。

・一定の範囲の株式会社に対する報酬等の決定方針の決定の義務づけ

・株式報酬等に関する制度整備

・報酬に関する情報開示の充実

ア 一定の範囲の株式会社に対する報酬等の決定方針の決定の義務づけ

対象は、株式会社のうち、①監査役会設置会社(公開会社でありかつ大会社に限る。)であって、有価証券報告書の提出義務がある会社か、②監査等委員会設置会社(改正法361条7項2号)に限定されています(改正法361条7項、施行規則98条の5)。

報酬等の決定方針は、取締役会が決定します(改正法361条7項)。

イ 株式報酬等に関する制度整備

適正なインセンティブを与えるため、株式報酬の制度の活用が求められるところ、そのネックとなっていた制度の整備を行いました。

①取締役の報酬として株式を与える場合に定める定款または株主総会決議の具体的内容を、株式数の上限等と明示しました(改正法361条1項3号)。

また、②上場会社が報酬として株式を発行・処分する場合に、払込を要さず、有利発行規制を適用しない(改正法202条の2)とされました。

いずれも、従来の不安定な点や不便な点を解消して、株式報酬を使いやすくするものです。

ウ 報酬に関する情報開示の充実

透明性を確保するため、公開会社の事業報告において情報開示を拡充する改正がされました(改正施行規則121条4号、5号の2ないし6号の3)。

(2)補償契約・役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備

補償契約や役員等賠償責任保険契約(一般に「D&O保険」と言われています)は、役員に活動への安心をもたらす一方で、失敗しても自らは責任を負わないという意味では会社の利益を害するおそれがある面があります。

そこで、①補償契約については、株主総会(取締役会)の決議が必要とされました(改正法430条の2第1項)。

また、補償の範囲が限定されました(430条の2第2項ないし5項)。

その他、開示に関する規定などが整備されました。

②役員等賠償責任保険契約についても、同様に株主総会(取締役会)の決議によるべきこととされました(改正法430条の3第1項)。

その他、開示に関する規定が整備されました。

決議が必要になるのは、従来から契約しているD&O保険を更新する際も同様ですので、注意が必要です。改正法が施行される2021年3月1日以降に更新されるものについては決議を忘れないようにしましょう。

(3)社外取締役に関する規律の見直し

①監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)であって有価証券報告書の提出義務がある会社は、社外取締役の設置が義務づけられました(改正法327条の2)。

②社外取締役に対して、一定の場合に会社は業務執行を委託することができるとされました(改正法348条の2第1項・2項)。これは、取締役が業務を施行した場合に社外取締役の要件を満たさなくなる(法2条15号イ)ところ、一定の場合には社外取締役が業務執行することが望ましい場合があり、これを回避するためのものです。

3 株主総会の運営についての改正

①株主総会資料の電子提供制度が導入されました。振替株式を発行する会社は電子提供制度の利用が義務づけられました。この改正は、2022年中に施行される予定です。

②また、株主提案権につき、提案できる議案の数を制限しました(改正法305条4項)。濫用的な提案を防止するためです。

4 社債管理補助者制度

会社が募集社債を発行する場合、原則として、社債管理者を設置しなければなりません(法702条)。

しかし、社債管理者の設置コスト等から、実際には例外規定によって管理者を設置せずに発行されることが多かったようです。

今般、社債のデフォルトが発生し、管理者の不在によって社債権者の保護に欠けることが懸念されました。

そこで、社債管理者ほどの保護ではないものの、社債権者による社債管理を補助するための制度として補助者制度が設置されました。補助者になれる者として、従来の社債管理者の資格者以外に、弁護士や弁護士法人もあらたに認められました。

5 株式交付制度

従来の株式交換では、完全親子会社にしか慣れず、他の会社の株式の一部だけを取得できませんでした。

また、株式の譲渡を受けた場合、その対価として株式を支払った場合には、現物出資規制を受けてしまいます。

そこで、譲渡する会社との契約関係を基礎として、譲り受ける会社の株主の保護のための一定の規制を付与した株式交付制度が新設されました。これによって、現物出資規制を受けることなく、他の会社の株式の一部を取得できるようになりました(改正法2条32の2号、774条の3以降)。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

払えなくなったら詐欺?簡単にはそう言えない法律の世界!あの森友裁判を弁護士が解説

このコラムのまとめ

森友学園が校舎の建築会社から訴えられた裁判の判決がありました。

この裁判で建築会社は、森友学園側が詐欺(民法上の詐欺ではなく、不法行為としての詐欺)をしたと主張していました。

森友学園側が私学助成金などで嘘をついていたことは認定されましたが、だからといって建築代金を払う気がなかったとまではいえないと裁判所は判断しました。

嘘をついたのに詐欺じゃ無いのかと思われるかもしれませんが、他の事情を考えてみれば、森友学園側は最初はお金を払うつもりがあったという裁判所の判断は不自然とは言えないのでは。

払うって言ってたじゃないか!

民法上の詐欺に厳密にあたるかどうかはともかく、「払う」という言葉を信じて契約したのですから、結局払えなくなったら「詐欺だ」と言いたくなる気持ちは分かります。

大阪の学校法人から校舎の建築を請け負った会社が、請負代金を払わずに民事再生手続にはいった学校法人に対して、詐欺だとして訴えた事案があります(大阪地方裁判所平成29年(ワ)第11188号 令和3年8月24日第18民事部判決)。

そうです。お察しの通り、ご存じ森友学園が工事業者に訴えられた事案です。

なぜ不法行為(詐欺)と言いたいのか

ところで、民法上の詐欺(民96条)は、その契約を取り消す、という文脈で使われます。

しかし、この事案では、原告は、詐欺=不法行為(民709条)であると主張しています。

「だます」という意味では「詐欺」であり、不法行為であるとしても、これは契約を取り消すものではありません。その契約自体は存在し続けます。

では、このような「不法行為としての詐欺を主張をするメリット」はどこにあるのでしょうか。

例えば、債務者が破産した場合、債権者は案分で配当を受ける権利しかありません。

しかし、悪意で加えた不法行為の場合は、非免責債権となります。

非免責債権であれば、破産手続を経ても逃れられないことになります。

この事案では学校法人は民事再生をしているのですが、民事再生でも、悪意で加えた不法行為は非減免債権とされています(民事再生法第229条第3項)。

そして、この事案において管財人は、20万円を超える部分については免除率97パーセントという再生計画案を提示していました。つまり、支払われなかった債務のほとんどが弁済されないのです。

おそらく、この事案でも、原告である債権者は非減免債権となることを目的としていたと考えられます。

嘘は認定されてる

この事案で、「悪意で加えた不法行為」(=詐欺)といえるために、原告は、以下のように主張していました。

すなわち、学校法人の理事長であった被告Aらにおいて、学校法人には、「当時、上記請負契約の報酬を支払う能力がなく、同報酬を支払う意思もないのに、これがあるかのように装い、原告を欺罔して上記請負契約を締結させたことが詐欺に当たる」と原告は主張していました。

特に、、被告A(学校法人の前理事長)が「「工事代金の半分は私学助成金で支払う」等と実際には存在しない私学助成金が支給される旨の虚偽の事実を告げるなどして原告を欺罔した」との主張について、これ自体は裁判所でも認定されています。

ただし、工事代金の半分は架空の私学助成金で支払う旨を告げた事実は認められるが、資金の調達方法を偽ったにとどまり、請負報酬を支払う意思も能力もなかったものと認めるには足らないとして、被告Aの欺罔行為も詐欺の故意も認められないと判断されました。

裁判所は、①相当程度の寄付金があるとの見込みは合理的であること、②長年幼稚園を経営してきたこと、③夢であった小学校開設に向けて、元首相夫人を名誉校長にするなどの話題作りも行ったこと、④経営破綻したのは土地の売買代金の廉価性などが報道されて社会問題と化したことが原因であること、などのいくつもの事情を考慮して、丁寧に認定しています。

最終的にはお金は払う気があった?

この判断に、「嘘ついて金借りたのに詐欺じゃ無いなんておかしい!」と思われる方もいるでしょう。

たしかに、やりとりの中で嘘を交えていることはたしかのようです。

しかし、学校法人の理事長が、「お金を払う気も無いのに学校を建てさせた」というストーリーは、不自然では無いでしょうか。

まず、学校法人には、お金が払えなくなって破綻するという未来は予測しておらず、期待してもいなかったものです。

そして、学校法人は、建てた学校を使うつもりであり、当然そのためにはお金は払うつもりだったはずです。そうでないと学校法人に建物を建てるメリットが考えにくいのです。

こうした一般常識に基づく推論をベースにした場合(弁護士はこうした考えを「スジ」と言ったりします)、報酬を払う意思がないのに嘘をついたとまでは認定できないという裁判所の判断は妥当にみえてきます。

この記事は、掲載時点の法律関係を前提として記載されています。法改正などにより、解釈適用に変更が生じる可能性がありますのでご注意ください。

中川で子どもと釣り!大物がキター!

荒川の放水路である中川で子どもと釣りをしました。

仕掛けは、ジェット天秤に市販の投げ釣り仕掛けを付けただけです。青イソメをつけてヒュードボン。

穂先に鈴をつけています。鳴るかな?

鳴りません。鈴がなんか鈍いです。

はじめは根掛かりかと思いました。しかし、なんかちょっと動きます。半信半疑で巻いていくと、でかいの来ました!

エイです。毒があるのでお引き取り願いました。

子どもも喜びのエアフィッシング!

いやー 夕空きれいだなー。

« Older Entries Newer Entries »